2025.06.30

猫と人間の赤ちゃんは一緒に暮らせない?安全に共生する方法

- 「猫と人間の赤ちゃんは一緒に暮らせるのか?」

- 「噛んだり引っ掻いたりしないか?」

- 「猫と人間の赤ちゃんは仲良くなれるのか?」

このような疑問を持っている人は多いのではないでしょうか?

猫と人間の赤ちゃんは、きちんと工夫すれば安全に一緒に暮らせます。

また、噛んだり引っ掻いたりする事例はさほど聞かれず、むしろ仲良く暮らすことが可能。

本記事では猫と人間の赤ちゃんが一緒に暮らす前準備や、仲良くなるポイントなどを解説します。

もくじ

猫と人間の赤ちゃんが一緒に暮らす前の準備

猫と人間の赤ちゃんに安全な暮らしを与えるには、以下の準備が必要です。

- ベビー用品に慣れさせておく

- 猫の健康状態をチェックする

- 猫がひとりになれる場所を用意する

- 完全室内飼育を徹底する

- 脱走防止策を講じる

これだけの工夫ができていれば、十分に安全を確保できます。

それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。

ベビー用品に慣れさせておく

一緒に暮らし始める前に、ベビー用品に慣れさせるとよいでしょう。

猫は見慣れない、あるいは嗅いだことのない匂いがあるものに対して警戒心を覚えます。

たとえばサイズが大きいベビーベッドやおむつ台などに対しては特に強く警戒するでしょう。

(出典:Amazon)

これらを赤ちゃんが産まれる前から少しずつ配置しましょう。

わずかずつベビー用品が増えるなら、猫も新しい環境に慣れられます。

猫がひとりになれる場所を用意する

また、猫がひとりになれる場所を用意しましょう。

赤ちゃんが泣いたり、動いたりすると、猫はストレスを感じることがあります。

赤ちゃんに構われて疲れてしまうこともあるでしょう。

これを避けるために、キャットタワー上部や押入れの一角など、人の手が届きにくい場所に寝床を作りましょう。

ひとりで過ごせる場所があれば、猫もストレスを感じにくくなります。

完全室内飼育を徹底する

基本的には、完全室内飼育を徹底するのをおすすめします。

これは、生涯にわたり野外に出さず、家のなかでのみ飼育することを指します。

室外に出る習慣があると、以下のリスクが生じます。

- 感染症をもらってくる

- 自動車やバイクなどに轢かれる

- 帰り道を忘れて戻って来れなくなる

- 虫や蜂に刺される

- ほかの猫と喧嘩をして怪我を負う

赤ちゃんとの暮らしで関係があるのが感染症です。これを防ぐためにも、完全室内飼育を心がけましょう。

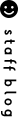

なお一般社団法人ペットフード協会によれば、完全室内飼育をすると、そうでないケースと比較して寿命が2〜3年ほど伸びるようす。

(引用:一般社団法人ペットフード協会)

これを機に完全室内飼育を徹底するのもよいでしょう。

猫の健康状態をチェックする

必要に応じて、猫の健康状態をチェックしておきましょう。

妊娠前から出産前にかけて、ワクチン接種をおこないます。

ほかにも動物病院から推奨される予防接種などがあれば、必要に応じて受けておきましょう。

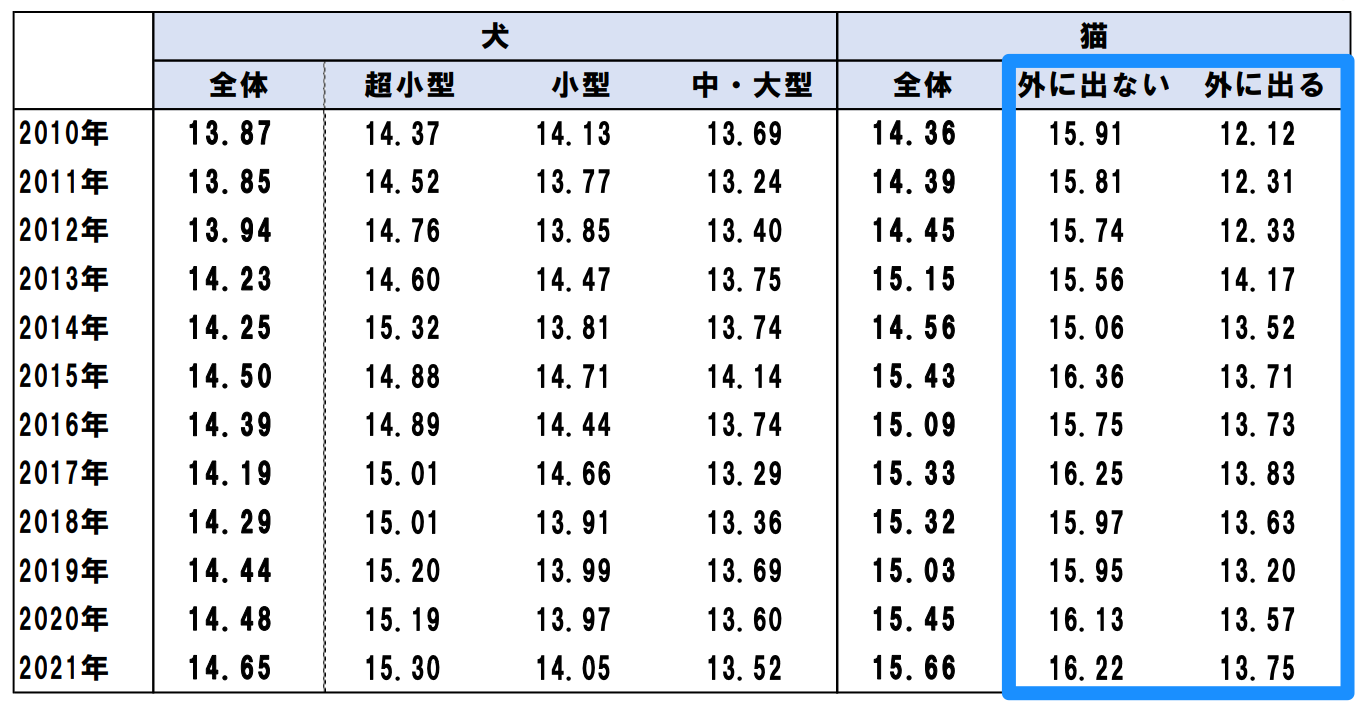

また、胎児に対して大きな影響を与えるトキソプラズマ症の感染予防は非常に重要です。

これが猫から母体へ、母体から胎児に影響をおよぼした場合、先天性トキソプラズマ症を発症する可能性があります。

(出典:MSDマニュアル)

これは脳内石灰化や視力障害などを起こす可能性があり、十分に注意しなければいけません。

トキソプラズマ症に関しては「トキソプラズマ 妊婦期に徹底して注意すべき猫の「トキソプラズマ」とは、妊娠中の暮らし方」で詳しく解説しているので参考にしてください。

脱走防止策を講じる

また、脱走防止策を講じるのも大切です。

赤ちゃんがいると、荷物の出し入れや外出、来客の増加などで、玄関や窓を開閉する機会が増加します。脱走のリスクは大きく高まるといえるでしょう。

脱走防止策を設置する、ドアストッパーを挟むなどして、猫が脱走しないように対策しましょう。

猫が脱走した場合、捜索は困難であるため、事前にそうならないよう対策するのが何よりも大切です。

猫と人間の赤ちゃんが一緒に暮らすときのポイント

猫と人間の赤ちゃんが一緒に暮らす際は、いくつかのポイントをおさえる必要があります。

- 清掃と整理整頓をきちんと実施する

- 感染症・猫アレルギー発症を予防する

- 猫にもきちんと愛情を与える

- 引っ掻き・かみつきあった場合は直ちに病院にいく

猫は、基本的には人間の赤ちゃんと良好な関係を築く能力を持ちます。しかし、不慮の事故や怪我を防ぐ必要はあります。

それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。

清掃と整理整頓をきちんと実施する

猫と人間の赤ちゃんが安全に暮らすためには、普段の清掃と整理整頓をきちんと実施するのが大切です。

赤ちゃんは雑菌に弱く、ほんの少しのきっかけで感染症を発生する可能性があります。

出産前よりも、できる範囲で清掃と整理整頓の機会を増やしましょう。

特に、感染源になりがちな猫のトイレ周辺をきれいにするのは大切です。

とはいえ、清掃や整理整頓を徹底するのは、家事や育児の負担を考えればむずかしい部分もあります。

自動清掃機能を持つ猫用トイレなどを導入し、手間を減らすのもよいでしょう。

もちろん、自動で動く掃除機など、機能性の高い家電を導入するのも有効です。

感染症・猫アレルギー発症を予防する

また、感染症や猫アレルギーの発症を予防するのも大切です。

猫はさまざまな雑菌やノミ、アレルギー物質を持っており、これが赤ちゃんの健康に影響を与える可能性があります。

これを避けるためにも、赤ちゃんが猫を触ったあとの手洗いやうがい、顔の洗浄などは怠らないようにしましょう。

アレルギーに関しては、赤ちゃんだけではなく飼い主にも発症のリスクがあります。腫れや痒みがあれば、ただちにアレルギー科などに相談しましょう。

アレルギー症状が出るのを防ぐためには、こまめな換気と清掃が重要です。

また、空気清浄機を配置するなどして、アレルギー症状を予防できるケースもあります。

ダイキンの空気清浄機を追加購入。私も主人も猫アレルギー。飼ってるのがサイベリアンだからほぼ症状出てないけど、ウサ様も猫様も抜け毛がすごいので働いていただく!空気清浄41畳、加湿29畳まで対応の安心感。わかってはいたけどデカいwどこに置くと効果的かな〜 pic.twitter.com/ctV1KKs4qC

— mu@ (@mayu9233) January 5, 2025

猫にもきちんと愛情を与える

赤ちゃんだけではなく、猫にもきちんと愛情を向けましょう。

赤ちゃんが産まれると、どうしても注目の対象がそこに集中しがちです。

しかし、猫は構われなくなると、「もう自分は大切にしてもらえないのか」と落ち込み、時には嫉妬してしまいます。

それが原因で信頼関係が崩れて、その後の飼育に影響するかもしれません。

以下の動画を見ても、いかに嫉妬深いかがわかるでしょう。

猫ちゃんは愛情深い

猫ちゃんはツンツンしているイメージだけど、、、

実は、、、、

この動画を見れば猫ちゃんが嫉妬深いとわかります、、、🤭 pic.twitter.com/F6uYJRnJIY

— もふもふ (@merui_02) June 18, 2025

猫の精神面に配慮して、猫だけに向き合う時間が作れるようにしましょう。

名前で呼んで遊んだり、ブラッシングしたりするのを積み重ねていけば「赤ちゃんがいても自分も同様に大切にしてもらえる」と考えるようになります。

引っ掻き・かみつきああった場合は直ちに病院にいく

どれだけ気をつけていても、何かの要因で猫が赤ちゃんや妊婦を引っ掻いたり、噛んだりする可能性はあります。

そのようなトラブルがあった場合は、病院で診てもらうのが大切。

猫の口や爪には、パスツレラ菌やバルトネラ菌など、さまざまな常在菌が付着しています。

人間にとっては感染症のリスクとなる場合があり、特に赤ちゃんや妊娠中の女性にとって大きな危険になりえます。

多少甘噛みされた程度では問題ありませんが、出血や腫れが認められるならただちに病院に行きましょう。

それらが認められない場合でも、その後の洗浄や消毒はかならずおこなうようにしましょう。

猫と人間の赤ちゃんが仲良くなるためのポイント

猫と人間の赤ちゃんに仲良くしてほしいと考える人は多いでしょう。

仲のよい関係を築くには、以下の取り組みが有効です。

- 出産前から猫に赤ちゃんの泣き声を聞かせて学習させる

- 赤ちゃんの匂いに慣れさせておく

- 猫と赤ちゃんで触れ合う時間を設ける

- ストレス解消グッズを用意する

- 赤ちゃんと仲良くできたら褒める

それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。

出産前から猫に赤ちゃんの泣き声を聞かせて学習させる

まだ出産前なら、猫に赤ちゃんの泣き声を聞かせて慣れさせましょう。

猫にとって、赤ちゃんの泣き声は基本的に聞き慣れない大きな音のひとつ。

これを突然聞かされるように、不安やおどろきを抱くケースも少なくありません。

しかし、出産前から赤ちゃんの泣き声が入った動画などを聞かせれば、少しずつ慣れてきます。実際に赤ちゃんが来てからの環境の変化にもついていけるでしょう。

この方法は、米国動物虐待防止協会などでも推奨されているものです。

なお、赤ちゃんの泣き声は、YouTubeなどで簡単に見つけられます。

赤ちゃんの匂いに慣れさせておく

また、赤ちゃんの匂いに慣れさせておくのも有効です。

猫は、さまざまな物事の判断の大部分を匂いにゆだねています。嗅いだことのない赤ちゃんの匂いを感じると、それだけでストレスを感じるかもしれません。

これを避けるために、赤ちゃんのにおいが染み付いたガーゼや肌着などを、事前に嗅がせましょう。

そうすると、その匂いが危険ではないと理解し、実際に赤ちゃんが来てからも落ち着いて受け入れられます。

猫と赤ちゃんで触れ合う時間を設ける

猫と赤ちゃんが仲良くなるためには、少しずつ触れ合う時間を増やして行くのが大切です。

最初は数分程度のスキンシップから始め、徐々にその時間を伸ばしていきましょう。

最終的に、猫と赤ちゃんが自由に交流するようになれば問題ありません。

ただし、猫と赤ちゃんが、お互いに対して警戒心を抱く可能性もあります。

問題があると感じたら、一度引き離すなどして、落ち着いてから再度スキンシップを試みなるなどしましょう。

ストレス解消グッズを用意する

また、ストレス解消グッズを用意するのもよいでしょう。

猫と人間の赤ちゃんは基本的に仲良くなれますが、人間関係同様に、時にはストレスを与え合うこともあります。

ストレス解消のため、おもちゃをはじめとしたグッズを用意しておくとよいでしょう。

ボールや人形などを与えるだけでもかまいません。

合わせて運動の機会を創出できるホイールなどを設置するのもよいでしょう。

(出典:Amazon)

また、キャットタワー上部や押入れの奥など、猫がひとりで過ごせる寝床を用意するのも有効です。

赤ちゃんと仲良くできたら褒める

猫が赤ちゃんと仲良くできたら、適宜褒めるようにしましょう。

声のトーンをやわらかくして、「えらいね」「やさしいね」などと言葉をかけます。

猫は人間の言葉は理解できないものの、トーンや表情から、「今自分が褒められている」くらいのことを理解する能力を持っています。したがって、このような言葉がけは有効です。

また、ご褒美にチュールを与えるなどするのもよいでしょう。

このようにすれば、猫は積極的に赤ちゃんと仲良くするようになります。

猫と人間の赤ちゃんの暮らしに関するよくある質問

本記事では、猫と人間の赤ちゃんの暮らしに関して解説しました。ここではよくある質問に回答します。

- 猫が人間の赤ちゃんを守るのは本当か?

- なぜ優しいのか? 赤ちゃんを猫のいる家に連れて行くのはNG?

- 新生児と猫を同じ部屋で寝かせてもよい?

- 猫アレルギーで赤ちゃんが死亡したことはある?

猫と人間の赤ちゃんを育てることに関しては知られていない部分もあり、多くの知識を吸収するのが大切です。

それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。

猫は人間の赤ちゃんを守るのは本当か?なぜ優しいのか?

一般的に猫は、人間の赤ちゃんを守ったり、優しくしたりすると言われています。

実際に猫は人間の感情を察する能力が高く、赤ちゃんに限らず時と場合によって寄り添ったり、怒られそうだからといって逃げたりします。

特に赤ちゃんに関しては「守るべきもの」だと本能的に思っているらしく、基本的に攻撃することはありません。

この点からも、猫は人間の赤ちゃんと仲良く暮らせるといえるでしょう。

とはいえ、悪意なく引っ掻く、甘噛みしたつもりが怪我をさせるなど、不慮の事故は考えられます。猫を過信せず、飼い主自身が安全に配慮するのが、何よりも大切です。

赤ちゃんを猫のいる家に連れて行くのはNG?

赤ちゃんを猫のいる家に連れて行くこと自体に大きな問題はありません。

ただし、感染症などをもらってしまうリスクはあります。

たとえば猫と触れ合ったり、猫の毛が付着したりして、雑菌やノミを持ち帰ってしまう可能性があります。

また、赤ちゃんの体質によっては、ほかの猫の毛に対して過敏に反応し、アレルギーのような症状を発することも。

赤ちゃんを猫の家に連れて行くなら、最後に手洗いやうがい、顔の拭き取りなどを入念におこないましょう。

また赤ちゃんの体調が思わしくないなどの事情があれば、来訪を見送るのもひとつです。

新生児と猫を同じ部屋で寝かせてもよい?

新生児の赤ちゃんと猫を同じ部屋で寝かせるのはおすすめできません。

猫が赤ちゃんにイタズラしたり、上に乗っかったりする可能性があるからです。

特に悪意もなく引っ掻くなどして怪我をさせるなどのリスクは無視できません。

新生児の赤ちゃんと猫は、別の部屋で寝かせるようにしましょう。

なお、「猫が赤ちゃんの顔を埋めて窒息死させる」という可能性が指摘されますが、これは都市伝説と見て問題ありません。

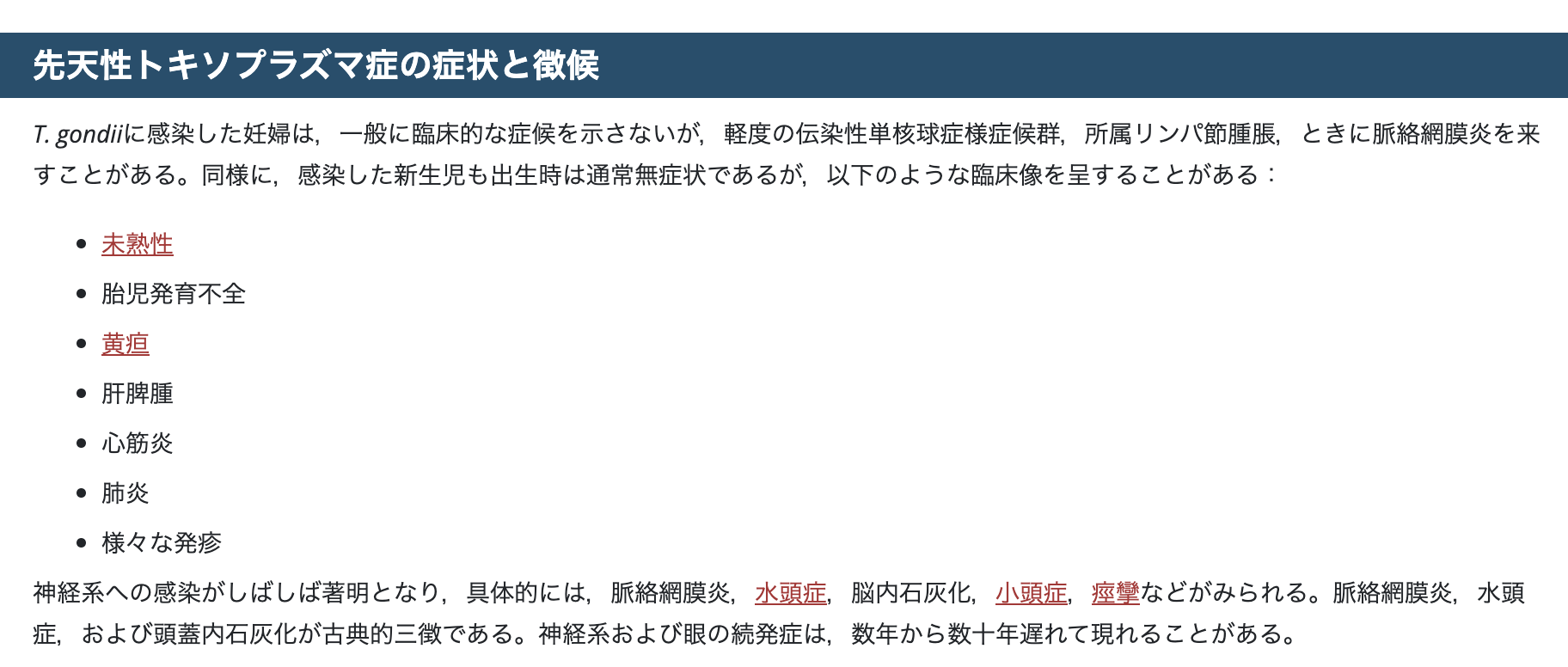

古いデータではありますが、平成9年から11年のあいだ、そもそも家庭内で猫が原因で死亡したとする報告がありません。

猫アレルギーで赤ちゃんが死亡したことはある?

2025年現在、日本国内で、赤ちゃんが猫アレルギーで死亡した情報は確認されません。アレルギー症状は生命にはかかわらないものであり、これによる死亡事故を心配する必要はありません。

ただし、死亡しないまでも、猫アレルギーを持っている場合は、ぜんそくのような発作を起こすケースはあります。

アレルギー症状として、皮膚の赤みや喉の痒み、咳などが考えられます。

必要に応じて小児科やアレルギー科で診察を受けるなどしましょう。

また、こまめな換気や室内の清掃も、アレルギー症状をおさえるうえで大切です。

まとめ:猫と人間の赤ちゃんの暮らしは工夫次第

本記事では、猫と人間の赤ちゃんの暮らしに関して解説しました。最後に重要なポイントをおさらいしましょう。

- 猫と人間の赤ちゃんが一緒に暮らすには、準備が大事

- ベビー用品に慣れさせる、健康状態をチェックするなど

- 一緒に暮らす際は、整理整頓や清掃が重要になる

- アレルギーや感染症発症などにも注意したい

- 仲良くなるためには、スキンシップが基本だが時間制限をつける

- ストレスがたまらないように配慮するのも大切

猫と人間の赤ちゃんは、基本的に仲良く暮らせる存在です。

しかし、そこには飼い主や保護者の配慮が必要。

本記事を参考に、猫と人間の赤ちゃんが仲良く暮らせるように工夫しましょう。

関連記事