2025.07.31

飼い主が入院したらペットはどうする?事前準備や預け先を紹介

- 「自分が入院したら、ペットはどうするのだろう?」

- 「どこに預ければよいのか?」

- 「預かってくれる人がいなくて、困っている」

このような悩みを持っている人は多いのではないでしょうか?

飼い主が入院する際は、猫が人間の世話を受けられるように預けるなどの対処が必要です。

また、入院するまでに準備しておくこともあります。

この記事では、飼い主が入院する前の事前の備え、入院中の預かり先などを解説するので参考にしてください。

もくじ

飼い主が入院するときペットはどうする?事前に備えておきたい4つのポイント

飼い猫が入院するとき、ペットの安全を守るため、以下の準備を済ませる必要があります。

- 預け先を確保して慣れさせておく

- 緊急の連絡先をまとめておく

- ワクチン接種を実施する

- 入院費用と飼育費用を貯金しておく

これができていれば、基本的に問題ありません。

それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。

預け先を確保して慣れさせておく

まず、預け先を確保して慣れさせておくのが大切。これは、ペットの心身の健康を保つうえで重要です。

ペットは、飼い主がいない、来たことのない環境に置かれると強いストレスを感じます。

たとえば猫であれば頻繁に鳴くようになったり、体調を崩したりするかもしれません。

ストレスが心身の状態に現れると、ペットとの信頼関係にヒビが入ることもあります。

これを防ぐためには、飼い主が入院する前に預け先を見学するなどして、ある程度慣れさせるのが重要。

たとえばペットホテルに預けるなら短時間利用するステップを挟む、親族宅に預けるなら飼い主とともに1日泊まるなどの方法が考えられます。

可能な限り、事前の訪問を実施し、環境に慣れられるように工夫しましょう。

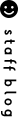

緊急の連絡先をまとめておく

また、緊急の連絡先をまとめておくのも大切です。

飼い主の代わりに対応できる連絡先や、動物病院の情報などを一か所にまとめておきましょう。

たとえば具体的には以下のような情報をメモなどに残しましょう。

- かかりつけ動物病院の名前・電話番号

- ワクチン接種の履歴

- 食事の内容・アレルギーの有無

- 緊急時の連絡先(信頼できる家族や友人)

こうした情報があると、預け先の人も迷わず対応しやすくなります。また、緊急時にもペットの安全を守りやすくなるでしょう。

出典:警視庁

警視庁が作成して、災害時捜索用のプロフィールカードなどに記入し、印字して持っておくのもよいでしょう。

ワクチン接種を実施する

飼い主が入院する前に、ワクチン接種を実施しましょう。

ペットホテルや動物病院などの預かりサービスを利用するには、ワクチン接種がほぼ必須。

猫であれば三種混合ワクチンや白血病ワクチン、犬であれば五種混合ワクチン以上の接種が推奨されるでしょう。

施設によって求められるワクチンが異なるため、預け先の条件をあらかじめ確認しておきましょう。

入院費用と飼育費用を貯金しておく

普段から、入院費用と飼育費用を貯金しておくとよいでしょう。

トータルで10万円ほどあると安心できます。

入院費用に関しては疾患名や容態によりますが、たとえば1週間入院するなら自己負担額は10万程度。

飼育費用に関しては、ペットホテルを利用する場合、1泊3000円ほどかかります。

そのほかフード代などの諸費用は、月1万円ほど見ておけば問題ないでしょう。たいていの場合、1ヶ月の飼育費用は1万円未満です。

極端に長期の入院をする場合をのぞき、20万円ほど貯金しておけばよいでしょう。

飼い主の入院が決まった際のペットの預け先7つ

飼い主の入院が決まった際、ペットはどこかに預ける必要があります。具体的な預け先として以下が挙げられます。

- 親族・友人

- ペットホテル

- シッター

- 動物病院

- トリミングサロン

- ペット後見人

- 動物愛護団体

それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。

親族・友人|信頼できる人に預ける

もっとも安心できるのは、普段から付き合いがあり、かつ信頼できる親族や友人への預かり依頼です。

関係性しだいでは、費用をかけずに預かってもらえることもあるでしょう。

なお、ペットとともに事前に親族や友人宅を下見しておくと、さらに安心できるでしょう。

また、親族に自宅に来てもらい、しばらく生活してもらうという方法もあります。

こうすれば、ペットは慣れ親しんだ自宅で生活でき、環境変化によるストレスを避けられます。

ただし、アレルギーやペット不可の住宅事情もあるため、事前確認を怠らないようにしましょう。

ペットホテル|快適かつ安全な環境で宿泊する

ペットホテルに預ける方法も、信頼できる選択肢の一つです。

ペットホテルとは、猫を数日から数ヶ月預けられる施設を指します。

スタッフが常駐しており、食事・散歩・健康管理まで対応してくれるのがメリット。

ペットホテルによっては、24時間カメラをとおして、遠隔でようすを確認できることも。

一方で、他の動物と同じ空間にいることが多いため、神経質なペットはストレスを感じやすいです。

できれば事前に見学して、預けても問題ないか確認しましょう。

費用は1泊4,000円〜6,000円程度と、人間が外泊する場合とさほど違いはありません。

ペットシッター|自宅に面倒を見られる人を呼ぶ

猫を預けるのではなく、自宅にペットシッターを招く方法もあります。

自宅で、猫の給餌やブラッシング、トイレの世話などをおこなうことが可能。

ほとんどのシッターが動物を扱うプロなので、安心して依頼できます。

ペットホテルや動物病院へ連れていく必要がないのもメリット。

ただし1時間あたり2,000円〜4,000円の料金がかかり、そのほかの方法と比較して費用が高い点には注意しましょう。

また、ペットがペットシッターを怖がるなどの問題もクリアする必要があります。

人見知り、怖がりなペットの場合は、利用を避けたほうがよいかもしれません。

動物病院|一部で実施されている預かりサービスを利用する

動物病院に預けるという選択肢もあります。

一部の病院はペットホテルのような設備を備え、留守中の一時預かりサービスを提供しています。

獣医師が健康管理を実施するため、健康面での不安が少なく、安心して任せられるのがメリット。

ただし、すべての動物病院がこのようなサービスを提供しているわけではありません。

自宅周辺に対応している病院があるかどうか、事前に確認してみましょう。

また、ペットホテルに比べて長期間の預かりに対応している病院は少ない点にも注意が必要です。

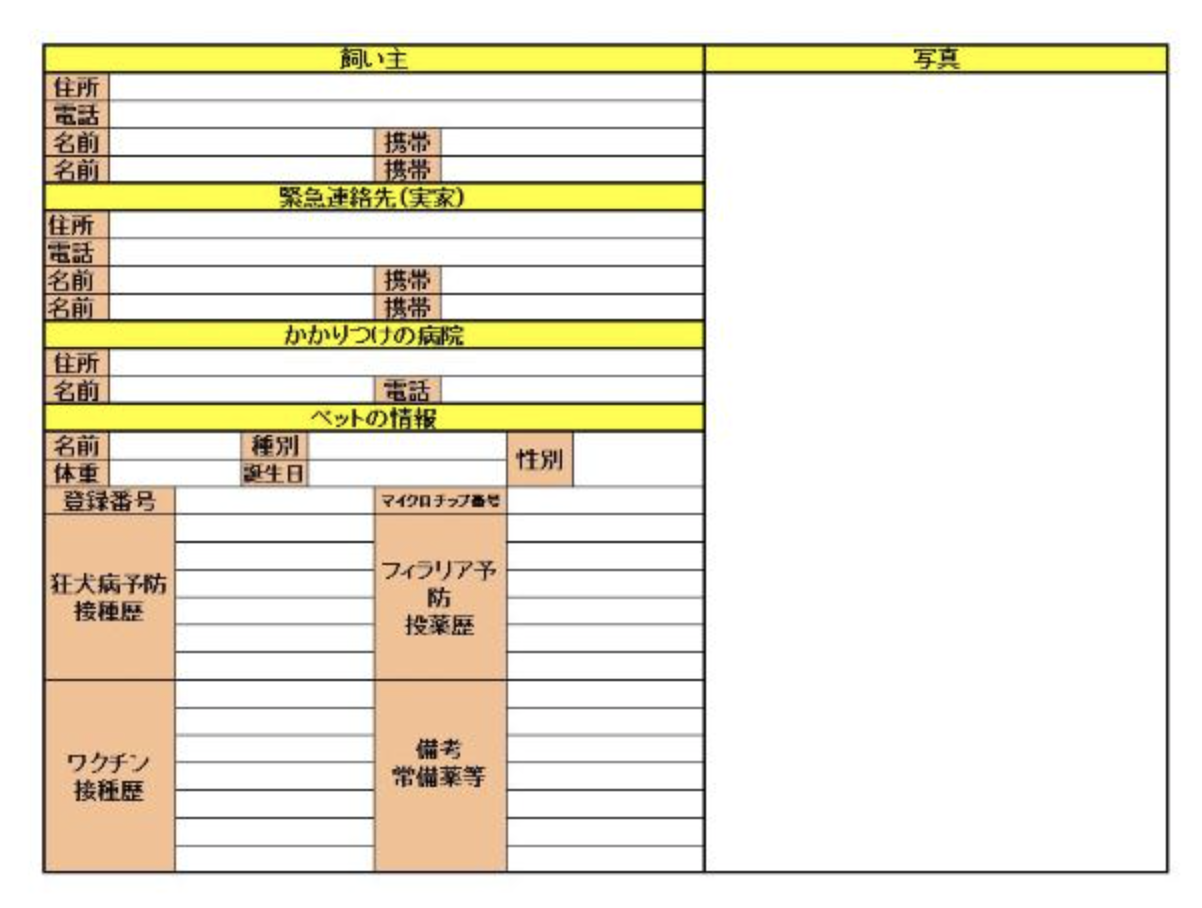

トリミングサロン|一部サロンで実施される預かりサービスを活用する

数日程度の預かりサービスを実施する、トリミングサロンを利用するのもよいでしょう。

本来、トリミングサロンは、トリマーによるペットの剃毛や洗浄を実施する施設です。

しかし、一部の店舗では一時的にペットを預かるサービスを実施しています。

出典:Grass

ペットホテルほど長期の宿泊は実施していませんが、数日入院するあいだは預かってくれるケースが多いです。

費用は1日2,500〜6,000円程度で、ペットホテルよりやや安いと考えましょう。

なお、トリミングとセットで利用すると、セット料金割引を受けられるケースが多いです。

ペット後見人|制度を利用して確実に面倒を見てもらう

長期入院や高齢者の方には、「ペット後見人制度」を使う方法もあります。

この制度は、万が一、長期入院もしくは退院が困難になった場合でも、信頼できる後見人が代わりに飼育してくれる制度です。

飼い主の意志や希望を引き継ぎながら、責任を持って面倒を見てもらうことが可能。

ペット後見人制度を使うには、契約が必要です。契約書を作成するには、5万円ほどの費用がかかるでしょう。また定期的な飼育費用の提供なども必要です。

費用はかかりますが、責任を持って面倒を見てもらえるのがメリットです。

動物愛護団体|一時預かりの支援を利用する

一部の動物愛護団体でも、一時預かりの支援を実施しています。

費用はさほど高くなく、無償もしくは1日1,000〜3,000円程度で利用可能。さらに低所得者や高齢者に対して、減額や無償対応を実施する可能性もあります。

利用には、事前登録や面談、預かり理由の説明や各種書類の記入が必要です。また、多くの場合でワクチン接種証明も求められるでしょう。

動物愛護団体の力を借りる場合、は自治体や保健所に相談しましょう。一時預かりの支援を紹介してもらえる可能性が高いです。

ペットの入院が決まった際に飼い主がやること

飼い主ではなく、ペットの入院が決まった際には、飼い主にはいくつかやることがあります。

入院生活に必要なものを用意する スタッフにペットの状態や性格の情報を伝える 費用や入院期間を事前確認する 面会方法や連絡先を確認しておく 入院前のスキンシップを実施する

それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。

入院生活に必要なものを用意する

まずは、入院生活に必要なものを用意しましょう。具体的には以下が必要です。

- 普段使っているタオルや食器

- おもちゃ

- 移動用のキャリーケース

- 脱走時捜索用の首輪

特に重要なのが普段使っているタオルや食器。これがあれば、ペットは入院先でも、自分の匂いを嗅いで安心できます。

また、入院先への移動のために、キャリーケースも用意しましょう。

そのほか、ペットごとで特別に必要なものがあれば、基本的に院内に持ち込んでも問題ありません。

スタッフにペットの状態や性格の情報を伝える

仮にペットホテルやペットシッターを利用する場合、スタッフに対してペットの状態や性格を伝えましょう。

たとえば「知らない人に吠えやすい」「ごはんはゆっくり食べる」など、ちょっとしたことでも重要です。

ペットは入院中、環境の変化によるストレスを受けやすいため、事前の情報共有が安心につながります。

また、施設やサービスによっては、ペットの状態や性格に関してヒアリングがおこなわれることも。

その際はできるだけ正しい情報を提供し、入院生活に役立てましょう。」

費用や入院期間を事前確認する

また、費用や入院期間を事前に確認しておきましょう。

治療内容によっては、思いのほか費用や日数がかかる場合もあります。

入院前に、見積もりや日数、治療にかかる費用をきちんと確認し、計算しましょう。

入院費用だけで考えれば、小型犬や猫は1泊あたり4,000円程度、中型犬では6,000円ほどかかります。それに加えて、治療目的に応じた検査代や点滴代などが必要です。

症状によっては、数十万円の費用がかかることも。

入院していた犬の退院が決まった。2週間の入院中に2回手術した。ホッとしてはいるが、請求額を考えるとゾッとする。

— 松浦湊 (@marunekomauneko) July 29, 2013

請求額は高額になるケースがあるため、普段から貯蓄しておくのが大切です。

ただし、一部の動物病院ではクレジットカードによる分割支払いも認めています。カード決済を認めていなくても、状況に応じて分割精算を認めるケースがあるので、相談してもよいでしょう。

入院前のスキンシップを実施する

可能な範囲で、入院前のスキンシップを実施しましょう。

ペットは飼い主と離ればなれになると、心身にストレスを抱えます。

特に病気を治そうとするなかで、負担を抱えるのは大きな問題です。

これを防ぐため、入院前にはできるだけ多くのスキンシップを実施しましょう。触れ合う機会を持つことで、多少の安心感を得られます。

スキンシップといっても、特別なものではありません。抱っこする、撫でる、一緒に遊ぶなどの行為でも十分な効果があります。

ただし、スキンシップを取りすぎて病気などが悪化しないように注意しましょう。

ペットの入院に関するよくある質問

本記事ではペットの入院に関して解説しました。ここではよくある質問に回答します。

- 犬や猫は飼い主が入院すると捨てられたと思う?

- 何日までの入院なら留守番を任せられる?

- 退院後にやることは?

それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。

犬や猫は飼い主が入院すると捨てられたと思う?

犬や猫が入院したとき、「見捨てられた」と感じるケースはあります。

特に犬は社会性が高く、孤独や不安を強く感じる傾向があり、しばらく会えないだけでも落ち込んだり、問題行動を起こしたりすることもあります。

ほんの数分の留守番すら困難なケースもあります。

一方で猫は比較的自立しているものの、環境の変化や飼い主の不在にストレスを感じないわけではありません。

精神的な負担を軽減するため、事前にコミュニケーションを取ったり、安心できる預け先を選んだりするのが大切です。

何日までの入院なら留守番を任せられる?

留守番できる日数はペットの種類によりますが、猫なら1日、犬なら半日程度が限界です。

特に犬は孤独を嫌う傾向があり、基本的に入院時の留守番は任せられません。

爬虫類などは、基本的に「寂しい」という感情をおぼえないので、食事などの準備がある限りは留守番できます。

情緒的なつながりを必要とする犬や猫の哺乳類に、長期の留守番をさせるのは現実的ではありません。ペットホテルや親戚宅などを頼り、世話をしてもらいましょう。

退院後にやることは?

退院後は、飼い主自身の体調に鑑みながら、ペットの健康に注目しましょう。

ストレスによって、食欲や活動量、外見などに変化がないか確認します。明らかな問題があれば、ペットを動物病院に連れて行きましょう。

また、ペットの精神的なストレスを軽減するため、十分なコミュニケーションやスキンシップを取るのが大切です。

まとめ

この記事では飼い主が入院した際のペットの世話に関して解説しました。最後に重要なポイントをおさらいしましょう。

- 預け先は事前に見つけて慣れさせておくことが重要

- 緊急連絡先やワクチン履歴などをまとめておく

- ペットホテルや動物病院などの条件を確認しておく

- 入院・飼育にかかる費用を事前に準備しておく

- 可能な限りスキンシップを取り、心の準備をしておく

飼い主が不在になる期間、ペットは強い不安やストレスを抱えやすくなります。

特に猫や犬などは、環境の変化や飼い主との分離に敏感なため、入院が決まる前から備えておくことが、安心につながります。

預け先や費用面の不安がある場合は、親族や行政、動物愛護団体なども頼りながら、無理のない方法でサポート体制を整えておきましょう。

関連記事