2025.10.31

猫に避妊手術後に気をつけることとその後のケアについて

- 「避妊手術後はどう過ごせばいいのか?」

- 「傷口が開いたり化膿したりしないか心配」

- 「術後に食欲がなくなったらどうすればいい?」

このような疑問を持っている人は多いのではないでしょうか?

猫の避妊手術後は、適切なケアをすることで、愛猫の回復を早め、術後のさまざまなトラブルを防げます。

今回は、猫の避妊手術後に必要なケアや注意点、起こりやすいトラブルとその対処法について詳しく解説します。

これから避妊手術を控えている、術後ケアに不安がある方は参考にしてください。

猫の避妊手術後に気をつけること

避妊手術を終えた猫には、飼い主による一定のケアが必要です。

特に手術直後の24時間は、猫の様子を注意深く観察する大切な期間となります。

以下のポイントに注意して、術後ケアを進めましょう。

- 手術直後はとにかく安静にさせる

- 精神的に落ち着かせる

- 食事と水はすぐには与えない

- 傷口を舐めさせないようにする

- 獣医師の指示があれば厳守する

それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。

手術直後はとにかく安静にさせる

まず、手術直後は安静にさせる必要があります。

手術直後の猫は、全身麻酔の影響で体調が不安定になっています。

麻酔が完全に切れるまでの5~6時間は、特に注意が必要。

たとえば平衡感覚が戻っていないため、高い場所から落下する危険があります。

帰宅後は、普段使い慣れたキャリーバッグやケージ内で休ませましょう。また部屋は静かで暖かい環境を整え、ほかのペットとの接触も避けます。

その後も24時間経過するまでは、基本的には運動などは避けるのが重要です。

精神的に落ち着かせる

また、精神的に落ち着かせる、いわゆるメンタルケアも必要です。

手術による大きなストレスを経験した猫は、精神的に不安定になりやすい状態にあります。

また、本能的な反応や身体の違和感により、いつもと違う行動を取るかもしれません。

この場合は、飼い主の匂いがついた毛布やおもちゃを近くに置き、安心感を与えましょう。

一方過度にかまうことは避け、猫が休みたいときは静かに見守ります。優しく声をかけながら、猫のペースに合わせて接するのが大切です。

また、術後数日間は、大きな音や来客などのストレス要因を遠ざけましょう。

なお、猫が精神的に落ち着く音声もあり、以下で簡単に視聴できます。

食事と水はすぐには与えない

術後、ただちに食事や水を与えるのは控えましょう。

手術が終わった直後、猫は、全身麻酔の影響で消化器官の機能が一時的に低落としています。

麻酔が切れる前に食事を与えると、嘔吐や誤嚥が怒るかもしれません。

手術後5~6時間は絶飲食とし、そのあと少量の水分の摂取から復帰させましょう。

水を飲んでむせたり吐いたりしなければ、徐々に量を増やしていきます。

食事は、手術当日の夜から、いつもの半分程度の量を与え、翌日から通常量に戻していくのが一般的。

食欲がない場合は、ウェットフードや好物をトッピングするなど工夫しますが、無理に食べさせる必要はありません。

傷口を舐めさせないようにする

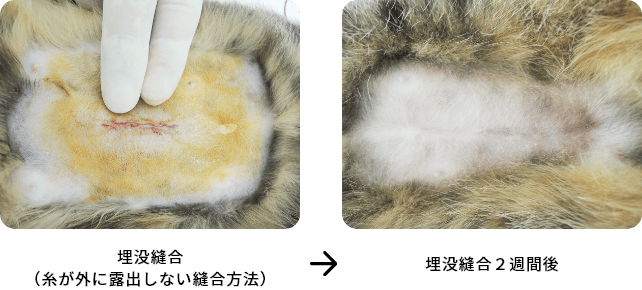

猫が傷口を必要以上に舐めないようにしましょう。

傷口を舐めすぎると、縫合糸が取れたり、感染のリスクが高まったりします。

猫の下は大量の細かい突起から成っており、このようなことが起こりえます。

一方で縫合部は以下のようになめらかであり、舐めることで荒れてしまうかもしれません。

出典:みどりが丘動物病院

通常、抜糸までの1週間程度は傷口の保護が必要と考えましょう。

特に表面に縫合糸が出ている場合は、猫が執拗に舐め取ろうとするケースがあります。

ここで重要なのは、装着されたエリザベスカラーや術後服を外さないこと。猫が嫌がったとしても、最低でも1週間ほどは装着する必要があります。

飼い主が見守れる時間は一時的に外してもよいですが、目を離す際はかならず着けましょう。

獣医師の指示があれば厳守する

獣医師から特段の指示があった場合、それを厳守しましょう。主に処方箋の扱いがこれに該当します。

たとえば、処方された抗生物質や鎮痛薬は、指定された用法・用量でのみしようします。

薬を途中でやめると、感染症のリスクが高まったり、痛みが再発したりする可能性があります。

薬の投与が困難な場合は、フードに混ぜたり、投薬補助用のおやつを使用したりしましょう。

また、再診の予定がある場合は必ず受診し、傷口の確認や抜糸のタイミングを逃さないようにします。

獣医師の指示をよく理解し、術後のトラブルを未然に防ぎましょう。

猫の避妊手術後の健康な過ごし方(術後1週目以降)

猫の避妊手術が終わって1週間ほど経てば、基本的には心身の状態は落ち着きます。

ただし、手術の影響を考慮すると、術後1週目以降もある程度のケアやサポートを実施するのが望ましいです。

以下の点に注意して、愛猫の回復をサポートしましょう。

- 食欲・排泄のチェックをおこなう

- 薬は最後まで飲む

- 定期的に傷口のようすを確認する

- エリザベスカラーの装着を継続する

- 激しい運動は控える

これらを、術後2週目(14日経過)まで継続すれば、十分に健康を守れます。

それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。

食欲・排泄のチェックをおこなう

術後1週間経っても、食欲と排泄のチェックは実施しましょう。

食欲と排泄の状態は、猫の回復状況を判断する重要なヒント。

基本的には、術後2~3日は食欲が低下しますが、徐々に回復していくのが正常な経過です。そのような食事の摂り方に成っているか、確認しましょう。

排便に関しては、前の絶飲食により2~3日出ないことは珍しくありません。しかし、いきみが見られたり、排尿に苦労したりするなら、基本的には動物病院へ連れて行く必要があるでしょう。

このようにして、食欲と排泄のようすを観察し、何かあればすみやかに受信もしくは相談を検討するのが大切です。

薬は最後まで飲む

出された薬は、欠かすことなく最後まで飲ませましょう。

術後に処方される抗生物質と鎮痛薬は、獣医師が猫の状態を考慮して、不足がないように処方したものです。

したがって、症状が改善したように見えても、指定された期間は飲ませる必要があります。

抗生物質を途中で中断すると、体内に残った細菌が薬に対して耐性を持ち、今後の治療などが困難になるかもしれません。

なお、投薬時間を決めて毎日同じ時間に与えると、薬の効果を最大限に得られるとも言われます。

なお、薬による副作用(下痢、嘔吐、食欲不振)が見られた場合は、すぐに獣医師に連絡しましょう。

薬を飲まないときは、以下のようなスポイトを利用すると、投薬しやすいかもしれません。

猫に薬飲ませる時に、ご飯に混ぜると良いと言われたが、気分屋で食べない時もある。

Amazonで見つけたスポイトめちゃくちゃ良い! pic.twitter.com/f1DtHkI0HY— 中二病のコウさんだよ🥸 (@nekosuki7889) March 12, 2023

定期的に傷口のようすを確認する

傷口の観察は、術後管理の中でも特に重要な項目です。毎日決まった時間に、傷口の状態をチェックする習慣をつけましょう。

正常な治癒過程では、傷口は日に日に乾燥し、腫れや赤みが徐々に引いていきます。

観察の際は、猫を優しく保定し、明るい場所で確認します。スマートフォンで傷口の写真を撮影しておくと、日々の変化を比較しやすく、獣医師への報告にも役立ちます。

通常、抜糸は術後7~10日で行われますが、傷の治癒状況により前後することがあります。

エリザベスカラーの装着を継続する

エリザベスカラーは、獣医師が外して良いと判断するまで装着を継続することが原則です。猫が嫌がる様子を見せても、傷口の保護という重要な役割があるため、安易に外すことは避けましょう。

ストレスを軽減するために、透明で視界が確保できるタイプや、柔らかくて音がしないタイプなど、猫に合ったものを選択することが大切です。

食事や水飲みが困難な場合は、食器を台に乗せて高さを調整します。飼い主が見守れる時間帯のみ一時的に外すことも可能です。

装着時間を徐々に延ばし、装着できたら優しく褒めることで、猫も慣れていきます。

どうしても受け入れられない場合は、術後服への変更を検討しましょう。

激しい運動は控える

術後1~2週間は、傷口が完全に塞がるまで激しい運動を制限する必要があります。ジャンプや走り回る動作は、腹部の縫合部に負担をかけます。

高い場所への上り下りは避け、キャットタワーやキャットウォークの使用は一時的に制限しましょう。

室内での過ごし方は、平面的な移動に留めます。おもちゃでの遊びも激しくならない程度に調整しましょう。

多頭飼育の場合、他の猫との追いかけっこも控えるよう、必要に応じて隔離します。完全に運動を制限するとストレスとなるため、ゆったりとした動きでの活動は許可しましょう。

運動制限期間中は、運動量減少による肥満を防ぐため、カロリー管理にも注意を払いましょう。

猫の避妊手術後に起こりやすいトラブルと対処法

術後には予期しないトラブルが発生することがあります。早期に気づき、適切に対処することで、重篤な合併症を防げます。

飼い主が知識を持っていれば、落ち着いて対応できるでしょう。

以下のトラブルと対処法を把握しておきましょう。

- 傷口を舐めてしまう

- 食事や排泄に問題がある

- 代謝が落ちて体重が増えている

- 精神的に不安定な状態が続く

それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。

傷口を舐めてしまう

先述のとおり、猫が傷口を執拗に舐めることがあります。

エリザベスカラーのサイズが合っていないと口が傷口に届いてしまうことがあります。

この場合、一回り大きいサイズへの変更を検討しましょう。

エリザベスカラーを嫌がる場合は、術後服への変更も考えましょう。

また、獣医師の許可が得られるなら、傷口に苦味スプレーを塗布する手段もあります。

舐めることによる傷口の赤みや腫れが見られた場合は、速やかに獣医師の診察を受けましょう。

食事や排泄に問題がある

また、食事や排泄に問題が生じるケースもあります。

術後の食欲不振は、痛みやストレス、薬の副作用などが原因となることが多く、通常2~3日で改善します。それ以降も食欲が戻らないなら、食事を摂れるように工夫しましょう。

食欲を刺激するために、嗜好性の高いウェットフードや、温めて香りを立たせたフードを与えてみましょう。

また、お湯でふやかすなどして柔らかくすれば、食べられることもあります。

一方で強制給餌は避け、自発的に食べるよう促すことが大切です。

排泄に関しては、1日以上見られないなら、何かしらの問題があるでしょう。

排泄に関しては家庭内で解決するのはむずかしいです。したがって、早めに獣医師に詳細を報告し、指導を仰ぐ必要があります。

代謝が落ちて体重が増えている

「術後に代謝が落ちてしまい、体重が増える」ケースは、多くの猫に見られます。

避妊手術後は、性ホルモンの減少により基礎代謝が低下します。

その結果、食欲が増進する傾向し、同じ食事量でも肥満のリスクが生じることも。

体重の増加が心配なら、避妊・去勢後用の低カロリー・高タンパク質フードへの切り替えを検討しましょう。

特に、CLA(脂肪燃焼を助けるリノール酸の一種)やL-カルニチン(脂肪代謝を促進する成分)配合のフードは、健康的な体重管理をサポートします。

出典:Amazon

運動面では、室内でも十分な活動ができるよう、キャットタワーやおもちゃを活用します。

体重のコントロールがうまくいかない場合は、獣医師に相談しましょう。ダイエットの計画などを立ててくれるでしょう。

精神的に不安定な状態が続く

手術のストレスや身体の変化により、一時的に精神的に不安定になるケースがあります。

これは主に、過度の隠れ行動、攻撃性の増加、過剰な鳴き声などの形で表れます。

これらの行動は通常、時間の経過とともに改善しますが、長期化する場合は適切に対処しましょう。

まず、猫が安心できる環境を整え、静かで落ち着ける隠れ場所を用意しましょう。飼い主の匂いがついた毛布やおもちゃを配置し、安心感を与えるのも有効

一方で、無理に触ったりかまったりせず、猫のペースに合わせて接することが大切です。

3日以上経っても改善が見られない、また3日経過していなくても自傷行為が見られる場合は、獣医師に相談しましょう。

猫の避妊手術に関するよくある質問

本記事では、猫の避妊手術後の対応に関して解説しました。

最後に、猫の避妊手術に関するよくある質問に回答します。

- 避妊手術を受けると性格が変わる?

- 猫が避妊手術後に死亡することはある?

- 避妊手術後に留守番はできる?

- 正しい抱っこの仕方は?

それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。

避妊手術を受けると性格が変わる?

避妊手術による性格の根本的な変化はありません。

しかし、性ホルモンの影響による行動の変化は見られます。

発情期特有のイライラや落ち着きのなさがなくなり、年間を通して安定した精神状態を保てるようになります。

また、発情による食欲不振や物陰に隠れる行動が減少し、以前より甘えん坊になるケースも。

さらに、発情期の大きな鳴き声やマーキングなどの問題行動も大幅に減少します。

猫が持つ本来の性格にもよりますが、手術前より穏やかで扱いやすくなったと感じる飼い主が多いです。

猫が避妊手術後に死亡することはある?

避妊手術は基本的に安全性の高い手術ですが、リスクがある全身麻酔を使う以上、死亡の可能性はゼロではありません。

2008年の大規模調査では、猫の麻酔による死亡率は0.11%と報告されています。

出典:pubmed

とはいえ、さほど心配する必要はありません。

現在では血液検査、胸部レントゲン、心電図などで全身状態を評価し、リスク評価を実施したうえで手術をおこないます。また、近年の麻酔技術と機器の進歩により、安全性も高まっているといえるでしょう。

避妊手術後に留守番はできる?

おおむね、術後3日目以降であれば通常の留守番は可能です。ただし、猫の回復状況を見極めたうえで判断する必要があります。

基本的に食欲があり、排泄が正常で、傷口に異常がないなら、留守番できるでしょう。一方で、どれだけ順調に回復していたとしても、エリザベスカラーや術後服の装着は必要です。

なお、長時間の留守番の際は、水を複数箇所に設置し、室温も適切にコントロールするため、エアコンを入れておきましょう。

関連記事:猫の留守番は1泊2日が限界?家を留守にする前の事前準備とトラブル防止法

正しい抱っこの仕方は?

術後の猫を抱っこする際は、傷口に負担をかけない方法でおこなうのが大切です。腹部を圧力がかかる通常の抱き方は避け、胸部と臀部をしっかり支える抱き方を心がけましょう。

片手を前脚の付け根から胸の下に入れ、もう片方の手で臀部を支えます。

持ち上げる際はゆっくりとやさしく動き、急激に持ち上げるなどの動作は避けましょう。

まとめ

本記事では、猫の避妊手術後に気をつけることについて解説しました。最後に、記事の内容をおさらいしておきましょう。

- 手術直後24時間は安静を保ち、麻酔の影響に注意する

- 食事と水は段階的に再開し、傷口の保護を徹底する

- 処方薬は最後まで飲ませる

- 用法用量も、獣医師の指示にしたがって守る

- 基本的にはエリザベスカラーの装着を継続し、激しい運動は控える

- 術後1週間が経過しても、あと1週間は慎重に観察する

- 体重管理に注意し、精神的なケアも忘れない

- 何かあった場合は、すみやかに獣医師に相談するのが大切

猫の避妊手術にはごくわずかながら、さまざまなリスクがあります。

しかし、適切なケアがあれば、心身のストレスを軽減しつつ、合併症など防いだうえで、健康的な生活を送れます。ぜひ本記事を参考に、愛猫の回復を見守ってください。

関連記事