2025.07.31

老後・定年後に猫を飼育を飼育できる?おすすめの猫種も紹介

- 「猫は老後からでも飼育できるのか?」

- 「自分が亡くなった場合、猫の面倒はどうすればよいか?」

- 「どのような猫なら、高齢者でも飼いやすいか?」

このような疑問を持っている人は多いのではないでしょうか?

老後・定年後に猫を飼育する場合、いくつかの特殊な注意点があります。また、猫種を選ぶ必要もあるでしょう。

本記事では、老後・定年後に猫を飼育する場合に関して解説するので、参考にしてください。

もくじ

老後・定年後に猫を飼育する場合の大切な5つのポイント

老後・定年後、すなわち高齢者の方が猫を飼うには、5つのポイントがあります。

- 体力の低下や疾病を発症した場合の世話を考える

- 自身が猫よりも死去した場合の引取先を確保する

- 飼育に必要なお金を十分に用意する

- 完全室内飼育を実施できるか検討する

- 成猫・シニア猫の飼育を考える

- 飼い主の年齢や健康状態を考えれば、これらのポイントをおさえるのは、特に猫の生命を守るうえで大切です。それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。

体力の低下や疾病を発症した場合の世話を考える

老後・定年後などに猫を飼う場合は、自身の体力低下や疾病を発症した場合、猫をどう世話するのか考えましょう。

現状では体力があり、健康だとしても、一度何かあれば飼育が困難になるかもしれません。たとえば認知症にかかった場合、猫の世話をするよりも、飼い主本人が支援を受ける必要があります。

たとえば親戚や友人に世話の一部を助けてもらったり、自動給餌機を導入したりすると、無理なく飼育を続けられます。

予算があれば、ペットシッターを招く、ペットホテルを適宜利用するなどの方法も考えられるでしょう。

また、どうしても飼育がむずかしい場合は、親族や友人、動物愛護団体などに引き取ってもらう方法もあります。

自身が猫よりも死去した場合の引取先を確保する

自身が猫よりも先に死去した場合、どこに引き取ってもらうかも考えておく必要があります。

それを踏まえたうえで、何かあったときに引き取ってくれる人を見つけましょう。

具体的には、先述同様に親族や友人、預かりボランティアや動物愛護団体などが考えられます。

また、ペット後見人制度やペット信託などで、法的に引取先を確約する方法もあります。

私たちねこほーむも、猫の引き取りを実施する動物愛護団体の一つ。

引取先に悩んでいる方は、ぜひお問合せフォームよりご相談ください。

飼育に必要なお金を十分に用意する

また、飼育に必要なお金を十分に用意しましょう。

猫を飼う場合、無償で引き取ったとしても、初期費用として10万円ほどの費用がかかります。

まずこの費用を無理なく支払える状態にする必要があります。

そのあと、猫を飼育するには、年間で7万〜15万円の費用がかかるでしょう。これらをきちんと捻出できるようにする、もしくは貯蓄することが大切。

なお、病気にかかるなどするとこれ以上に費用がかかる点には注意しましょう。

完全室内飼育を実施できるか検討する

可能であれば、完全室内飼育を実施できるか検討しましょう。

完全室内飼育とは、動物病院への移動などをのぞいて、生涯にわたって猫を外に出さない飼育方法を示します。

室外を含む飼育では交通事故や迷子などのトラブルが起こりやすいです。また高齢になると、追いかけて確保したり、捜索したりするのも困難になるでしょう。

これを防ぐためにも、完全室内飼育が望ましいです。

また、ふいに脱走するのを防ぐため、玄関や窓の前にゲートを設けるなどするのも大切です。

完全室内飼育に関しては、群馬県食品・生活衛生課の資料が参考となります。

成猫・シニア猫の飼育を考える

老後・定年後から猫を飼う場合は、成猫もしくはシニア猫の飼育を考えましょう。

猫は飼育環境下では平均的に15年ほど生き、「猫を残して飼い主が先に亡くなる」ケースが生じやすくなります。

先に死去した場合は、引取先に苦慮したり、晩年の世話がむずかしくなったりします。したがって、子猫のよりも成猫・シニア猫を飼育するのがよいでしょう。

特にシニア猫なら、飼い主が最後まで面倒を見て、見取りやすいと考えられます。

老後・定年後(高齢者)に猫を飼う場合のおすすめ猫種

老後・定年後では、飼育する猫種を考えるのが大切です。

体力の低下などを考えれば、飼いやすい、育てやすい猫種がよいでしょう。具体的に以下が挙げられます。

- ブリティッシュ・ショートヘア

- ペルシャ猫

- ラグドール

- スコティッシュ・フォールド

- 雑種猫

それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。

ブリティッシュ・ショートヘア|落ち着いていて独立心が強い

ブリティッシュ・ショートヘアは、日本で非常に人気が高い猫種です。

落ち着いた性格と適度な独立心を持ち、甘えすぎず、ある程度自由にさせても穏やかに過ごしてくれます。

加えて、短毛で毛が絡まりにくいため、日々のブラッシングや掃除の手間もかかりにくいでしょう。

さらに遺伝的に丈夫で病気に強い傾向があり、初心者でも飼いやすい点が高齢者に向いています。

一方で飼い主に対する信頼は強く、精神的な支えにもなりやすいです。

ペルシャ猫|大人しく静かに過ごす

ペルシャ猫はおとなしく、人のそばで静かに過ごすのが好きな性格をしています。

運動量もそれほど多くなく、室内でのんびり飼うのに適しています。

ただし、長毛種のため、こまめなブラッシングや清掃は欠かせません。

ブラッシングの時間をコミュニケーションと捉え、日課として楽しめる場合には向いています。

ラグドール|人懐っこく飼いやすい

ラグドールは、「ぬいぐるみ(ラグドール)のように抱かれても大人しい」ことから名付けられた猫種です。

由来のとおり、人に懐きやすく大人しい性格持っています。

抱っこを嫌がらず、予想外の事態にも驚かないおおらかさがあり、飼育に向いているでしょう。

運動量は少なく、ゆったりとした室内での生活に適応しやすい部分もあります。

体格は大柄ですが、毛が抜けやすい程度で、それ以外の問題はほとんどありません。

スコティッシュ・フォールド|人間にやさしく小柄で飼いやすい

スコティッシュ・フォールドは、特徴的な折れ耳で知られる猫種です。

人懐っこく、物静かで優しい性格が特徴として挙げられます。

基本的には小柄であり、飼い主に大きな負担をかけないのも特徴。

一方で関節に関して遺伝的な疾患をかかえやすい点には注意しましょう。

スコティッシュ・フォールドの寿命は長くても13年程度とやや短めな点も、重要な情報となるでしょう。

雑種猫

日本でもっとも一般的な雑種猫も、老後・定年後の飼育に向いています。

数が多いため、保護猫施設や譲渡会で出会える機会が多いのが特徴。

また、一般的には病気に強いのも魅力です。

ただし雑種猫は性格にばらつきがあり、大人しく飼いやすい猫もいれば、そうではないケースもあります。

雑種猫を迎え入れるなら、どのような性格を持っているのか事前に確認しましょう。

老後・定年後に猫を飼育する際のメリット・デメリット

老後・定年後に猫を飼育する際には、飼い主にとって大きなメリットがあります。

- 精神的な癒しが得られて孤独感が薄まる

- 生活リズムを保ちやすくなる

- 認知機能の低下を防止できる可能性がある

- 猫を通じた社会的交流の機会が得られる

- 飼い主の運動量が増える

このように、老後・定年後をともに暮らすパートナーとしても、猫は重要なはたらきを示します。

それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。

精神的な癒しが得られて孤独感が薄まる

精神的な癒しが得られ、孤独感が薄まるのは、猫を飼育するうえでもっとも大きなメリット。

静かに寄り添ったり、一緒に遊んだりすることには、飼い主のストレスを緩和する効果があります。

このストレス緩和作用を活かした、アニマルセラピーと呼ばれる療法が存在するほど。

また、一人暮らしの場合は、成立するかはさておき会話やコミュニケーションの相手にもなります。

老後・定年後に猫を飼育すれば、精神的な安定や満足も得られるでしょう。

生活リズムを保ちやすくなる

また、生活リズムが保ちやすくなるのもメリットです。

毎晩冬さんが私を寝かしつける為に布団に来てくれてそのまま朝まで添い寝してくれます。

猫さんに健康を作られ、生活リズムまで整えて頂いている…😭ありがとう♡

おかげで毎日シャキッと動けているよ!#猫#猫のいる暮らし#猫のいる幸せ pic.twitter.com/PS4cGdWJrX— 飴しっぽ (@candytail_X) July 29, 2025

猫は、基本的には早朝と夕方に活動し、それ以外の時間では眠りを優先する薄明薄暮性を有します。これは、長い昼寝を好む点をのぞけば人間の早寝早起きの習慣とさほど違いません。

つまり猫と一緒に生活することで、健康的な生活リズムを築きやすくなります。

また、世話をするために起きたり、何らかのおねだりで起こされたりもするので、よりリズムを保ちやすいでしょう。さらに朝帰りや夜ふかしなども避けやすくなります。

認知機能の低下を防止できる可能性がある

猫と一緒に暮らすと、老後や定年後に課題になりがちな、認知機能の低下も防止できる可能性があります。

猫の世話には、認知機能をはたらかせる必要があるからです。

たとえば「エサは必要か否か」「行動パターンは変わっていないか」、「今どこにいて何をしているか」などを考える必要があるでしょう。

このように世話をかけることが認知機能のトレーニングの代替えとなり、結果として認知症の発症などを遅らせられるかもしれません。

猫を通じた社会的交流の機会が得られる

猫を通じて、社会的交流の機会が得られるのもメリットです。飼育を始めると、たとえば以下の場面で、同じく猫を飼っている人とつながりやすくなります。

- InstagramやX(旧Twitter)での交流

- 猫カフェや譲渡会への参加

- 猫を飼っている近隣住民との交流etc.

以下のような、保護猫を中心とした交流会もあります。

昨日の「よしもと保護猫交流会」の写真をいただきました🐈 pic.twitter.com/OO21mAqqHm

— カラタチ前田 (@karatatimaedaky) March 26, 2025

社会的交流の機会があれば、精神的な満足が得られ、先述のように認知機能を保護することにもつながります。

このように猫は、一般社会との交流の導き手としての役割を果たすことが期待されます。

飼い主の運動量が増える

猫と一緒に暮らすと、基本的には運動量が増えるでしょう。

餌をあげたり、一緒に遊んだり、トイレの世話をしたりする必要が生じるからです。さらに猫用グッズを買いに行ったり、動物病院へ連れて行ったりと、外出の機会も増えるでしょう。

定年後・老後は、運動量の確保が一つの課題になりがち。しかし猫がいれば、ある程度運動の機会を創出できるでしょう。

一方で、著しい体力の低下や怪我・病気などを抱えている場合は、世話や外出が負担になりがちです。

したがって、「運動量が増えても問題なく世話をできるか」を考えて、飼育するかどうかを決めるのも大切です。

デメリットは飼い主の負担と死後の引き取り問題

一方でデメリットとして、主に以下ふたつが挙げられます。

- 体調不良時の世話が負担になりうる

- 死後の引き取り先を考える必要がある

たとえば飼い主が風邪をひいたり、関節痛などで動けない日が増えた場合でも、エサやトイレ、体調チェックは欠かせません。

突発的な入院や介護が必要になったときには、代わりに世話をしてくれる人を確保しておく必要があります。

さらに飼い主が先に死去した場合は、あらかじめ引取先を見つける必要があります。もしくは後見人制度やペット信託の利用も検討する必要があるでしょう。

したがって飼育する前には、飼い主に何かあったときの世話役や引き取り策を見つけなければいけない負担がデメリットとなりそうです。

老後・定年後の猫の飼育に関するよくある質問

本記事では、老後・定年後に猫を飼育することに関して解説しました。ここではよくある質問に回答します。

- 猫を飼うことが可能な最後の年齢は?

- 猫を飼うのに向いている人の特徴は?

- 猫を飼うんじゃなかったと後悔する可能性はある?

それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。

猫を飼うことが可能な最後の年齢は?

飼育が可能な年齢は定められていませんが、総合すると70歳あたりが限度となるでしょう。

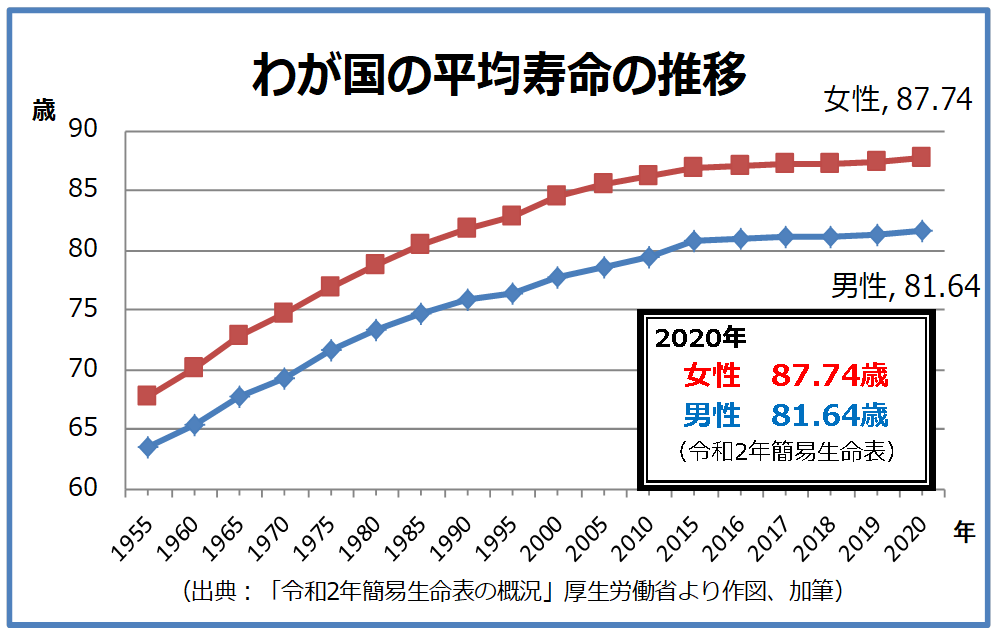

70歳を超えると、要介護指定を受けるケースが増えてくるため、飼い主が世話をできなくなるケースがあります。また、猫が長寿だった場合、日本における平均寿命(男性81.64歳、女性87.74歳、2020年)よりも長生きするケースがあり、飼育がむずかしくなります。

もちろん認知症や疾病などは70歳前で発症することもあるため、かならずしも最後まで面倒を見られるわけではありません。

一方で自身が死去ないし世話ができないほどの疾病を患った場合でも、引き取り手を確保できるなら、飼育するだけの余力さえあれば何歳からでも飼育はできるともいえます。

猫を飼うのに向いている人の特徴は?

以下の性格の人は、猫の飼育に向いています。

- 一人の時間を楽しみ、猫に単独で過ごす時間を提供できる

- 外出や外泊が少なく、自宅で面倒を見れる

- 穏やかかつ忍耐力がある

- ブラッシングやトイレの世話などを苦に感じない

このような人であれば、猫を飼育するうえで起こりうるトラブルやストレスを受け止めやすいです。したがって、飼育には向いているでしょう。

一方で「よくよく懐いてほしい」と感じるなら犬、「世話の負担が大きい」と感じるなら、爬虫類などをペットに選んだほうがよいかもしれません。

80歳から猫を飼育することは可能か?

80歳から猫を飼育するのは不可能ではありませんが、ややむずかしいと考えられます。

80歳になると認知症や疾病のリスクが大きく高まります。また平均寿命に非常に近く、最後まで面倒を見られる見込みは薄いでしょう。

仮に80歳から猫を飼育する場合は、引き取り手をきちんと確保するのが大切です。

一方で90歳、100歳になっても体力を残し、猫とともに楽しく暮らす高齢者も存在します。

猫を飼うんじゃなかったと後悔する可能性はある?

ごくまれに後悔する人はいます。思いのほか、世話に手間がかかるのがその原因として多いようです。

猫を見てるとやはり日に日に弱っていて。

私とオトンはそれもまたこの子の運命だから、ちゃんと看取ってあげよう。

ってタイプだが…

オカンが既に罪悪感と後悔でペットロスになりかけている。

そんなオカンに共感してあげられないのもなんだか辛いし、見てるのも辛い。どうしたもんか…。 pic.twitter.com/zmoyhBOXsJ

— ちょばむ (@_chobham) June 12, 2024

しかし後悔する人は少なく、基本的には「出会えてよかった」と感じるケースが大半。もしくは、「(別れるのがこれほど寂しいことを踏まえて)飼ったことを後悔している」と述べる人もいます。

よほどのことがない限り、後悔が残ることはないでしょう。

まとめ

本記事では、老後・定年後に猫を飼育することに関して解説しました。

最後に重要なポイントをおさらいしましょう。

- 将来的な体力や病気の変化を見据えて世話の方法を考えておく

- 自身が先に死去する可能性に備え、引取先を確保しておく

- 費用面も心配がないように準備する

- 子猫より成猫・シニア猫の飼育が望ましい

- ラグドールや雑種などが飼育に向いている

- 猫との暮らしには精神的な満足が得られるなどのメリットがある

老後や定年後の猫との暮らしは、多くの癒しや充実感をもたらしてくれますが、体力や寿命の問題など、若い頃とは違った備えが必要です。

飼う前には十分に準備をし、必要があれば家族や専門家、支援団体の力を借りながら、無理のない形での飼育を実施しましょう。

関連記事