2025.07.31

ペット信託とはどのような契約?概要や費用・手続きの方法を解説

- 「飼い主が亡くなったあと、うちの子はどうなるの?」

- 「ペット信託とはどのような信託か」

- 「信頼できる人にペットを託したいけど、トラブルにならないか心配」

このような不安を抱えている飼い主の方は多いのではないでしょうか?

実際に、ペットの寿命が延びた現代では、飼い主よりもペットの方が長生きするケースも珍しくありません。

そのなかで現在、注目されているのがペット信託というあたら強いしくみです。

本記事では、ペット信託の基本的なしくみやメリット・デメリット、活用手順を解説するので、ぜひ参考にしてください。

ペット信託の概要

まずは、ペット信託がどのようなものか、概要としくみを理解しましょう。

- ペット信託の概要

- ペット信託のしくみ

- 実際に利用されるケース

ペット信託は契約の一形態であり、少し複雑なものです。

これらに関してそれぞれわかりやすく詳しく解説するので参考にしてください。

ペット信託の概要

ペット信託とは、飼い主が亡くなったり、認知症などで飼育するのが困難になったりする場合に備えて、ペットの飼育やそれ必要な財産を、信頼できる人に託す制度です。

あくまでも個人間で結ばれる契約の一形態であり、一般的には、投資信託のように外部組織に依頼するものではありません。

飼い主が元気なうちに契約を結ぶことで、もしものときにも大切なペットの生活が守られます。

ペット信託は法律にもとづいた契約なので、親族間のトラブルを避けたい場合にも有効となるでしょう。

近年は、高齢者の単身世帯を中心に注目が高まっています。

ペット信託のしくみ

ペット信託のしくみは、おおむね以下のとおりです。

- ペットの世話やそれにかかる財産を信頼できる人、いわゆる受託者に託す契約を交わす

- 受託者は契約にもとづき、ペットの世話をし、財産を決められた方法で使う

- 契約を履行しているか監視する信託監督人が、それを管理する

- ペットの死去や契約期間の終了をもって、信託を終了する

ポイントは、契約と信託監督人により、ペットの面倒を見る、正しく財産を使うことが義務付けられている点にあります。

口約束などでは、約束を破られたり、財産を使い込まれたりすることもありますが、ペット信託ではそのおそれがほとんどありません。

さらに詳しい情報は、一般社団法人日本リレーションサポート協会の資料が役立ちます。

ペット信託が実際に利用されるケース

ペット信託は、たとえば以下のケースで活用されます。

- 飼い主が高齢もしくは一人暮らしで、何かあったときにペットの面倒を見る人がいない

- 何らかの理由で、親族などを頼ることができない

- 引き取り手はいるが、アレルギーの有無などで引き取ることができない

- 飼っているペットが長寿の種であり、飼い主のほうが先に死去すると見込まれる

冒頭でも述べたとおり、高齢であったり、引き取り手がいなかったりする場合、ペット信託が活用されるケースが多いです。

ただしそれ以外の事情でも信託契約が結ばれることはあり、決して高齢者の飼い主にしか使えないものではありません。

「負担付贈与」とペット信託の使い分け

なお、ペット信託のほか「負担付贈与」に関しても知っておくとよいでしょう。

負担付贈与とは、「何らかの負担を引き受けることを条件に、財産を分与する契約」を示します。土地や建物の取引で頻繁に使われるものであり、珍しいものではありません。

たとえば「このペットを最後まで面倒を見てくれるなら、財産として200万円を贈与します」といった契約です。

この場合、ペット信託と比較して容易に契約を結べる点がメリットとなるでしょう。実際、負担付贈与でペットを託す人もいます。

大切で可愛いいペットですが、もし、ご自身に何かあった時、面倒を見る家族がいない場合、どうすれば・・。

1つの方法として信頼できる友人等に、万が一の時、財産を贈与し残されたペットの面倒をみてもらう(負担付遺贈)なども考えられます。

事前に友人等の了承も得ておいた方が良いかと。 pic.twitter.com/4yr4U9YGb7

— 大塚法務行政書士事務所|葛飾区| (@hiroyukimizu) April 26, 2024

ただしペット信託と異なり、「財産の使い道を指定できない」「正しく契約が履行されているか確認できない」などの問題点もあります。

とはいえ、ペットの引き取り手が信頼できる人物なら、その懸念はないともいえるでしょう。状況に応じて、ペット信託と負担付贈与を使い分けるのが大切です。

ペット信託を利用するメリットとデメリット

ペット信託は、ペットの行く末を保証するうえで役立つ制度です。

ただし、メリットとデメリットがあり、それを把握したうえで信託契約を結ぶのが大切。

主だったメリットに以下が挙げられます。

飼い主が死去したあともペットを守れる 信託監督人を付けて信託財産を管理できる ペットの飼育環境に対して希望を出せる 信託内容に関して法的に保護される

一方でデメリットは費用と受益者を見つけることのむずかしさです・

それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。

飼い主が死去したあともペットを守れる

ペット信託における最大のメリットは、飼い主が死去したあとも、ペットの行く末を守れる点にあります。

信託契約を結ぶことで、遺言とは別に、世話をする人と財産を遺すことが可能。

飼い主に突然の事故や病気で万が一のことがあっても、信託によって大切なペットは新しい飼い主と飼育環境を確保できます。

先述のとおり親族に頼れない方や高齢の一人暮らしなどのケースでは大きな助けとなるでしょう。

信託監督人を付けて信託財産を管理できる

信託管理人を付けられるのも、ペット信託における大きなメリットの一つです。

信託管理人とは、ペット信託の契約内容どおりに、受益者が世話をして、財産を正しく使っているかを確認する者です。

したがって、世話の放棄や契約どおりでない飼育の仕方、あるいは財産の使い込みなどを防止することが可能。

信託管理人には、弁護士や行政書士などの専門家を指定することも可能。もしくは、信頼できる親族や友人を選ぶ方法もあります。

信託監督人の理解に関しては、司法書士氏げもり法務事務所の資料も役立ちます。

ペットの飼育環境に対して希望を出せる

ペットの飼育環境に対して希望を出せるのも、大きなメリットです。

信託契約では、ペットの世話の仕方やコミュニケーションの取り方を細かく指定できます。

たとえば「フードは⚪︎⚪︎社のものを与える」「散歩は1日2回」「水に濡れるのが嫌いなので入浴はさせない」などの形で指定できるしくみ。

これにより、ペットに対して十分に配慮された飼育環境を提供できます。

ペットの今後の幸せと快適な暮らしを考えるうえで、ペット信託は非常に役立つでしょう。

信託内容に関して法的に保護される

法律的なメリットとして、信託内容が法律に基づいて保護される点が挙げられます。

信託契約における決まり事は、民法および信託法によって履行しなければいけないと定義されています。

したがって負担付贈与や口約束とは異なり、「約束はしたけれど守ってもらえなかった」といったケースに陥ることがほとんどありません。

仮に約束どおりの契約がなされていない場合は、先述の信託管理人によって是正することが可能。

本人が認知症になった、あるいは死去した場合、通常はペットの飼育に対して意見を通すことはできません。

しかしペット信託を用いることで、信託契約に基づいた飼育や財産の使い道を指定できるのは大きなメリットといえるでしょう。

信託法に関しては、司法書士の斉藤竜氏の解説が参考となります。

デメリットは費用と受益者を見つけることのむずかしさ

一方でペット信託には、高額な費用がかかる、受益者を見つけづらいデメリットあります。

信託契約を結ぶには、それだけで数万円から30万円ほどの費用が必要。さらに受益者に対する報酬や、ペットの飼育費用も必要であるため、最終的には相当な金額が必要です。

また、受託者を見つけるのも簡単ではありません。

受託者になってもよく、報酬に納得し、かつ信頼してペットを託せる人を見つける必要があります。

信託契約の締結まで話を進められたら安心できるものの、そこまでたどりつくには相応の苦労があるといえるでしょう。

ペット信託を実際に活用するための5ステップ

ペット信託を実際に活用する場合、以下のステップを踏む必要があります。

- 飼育プランと資金の見積もりを実施する

- 信託の受託者と監督人を選択する

- ペットの飼育方針を文書で遺す

- 行政書士などに依頼して信託契約を結ぶ

- 信託監督人をとおして信託財産や飼育状況を管理する

ペット信託は、きちんとした計画と、専門家の支援を受けたうえで契約を結ぶのが大切です。それぞれのステップを、時間をかけて実施していきましょう。

1.飼育プランと資金の見積もりを実施する

最初に飼育におけるプランと資産の見積もりを実施します。飼育におけるプランに関しては主に以下をまとめましょう。

- 餌として何を与えてもらうか

- 受診する動物病院やそのほかのサービス

- 病院の検診やトリミングの頻度

- 運動の習慣やコミュニケーションの取り方など

費用に関しては、ペットの種類ごとにかかる平均的な年間費用を参照に計算しましょう。猫や犬の年間費用めやすは以下のとおりです。

- 猫:17万〜20万円

- 小型犬:22万〜27万円

- 大型犬:30万〜35万円

これらとあと何年生きるかを踏まえて、信託すべき金額を想定しましょう。

2.信託の受託者と監督人を選択する

続いて、信託の受託者と監督人を選択します。

受託者は、飼い主の財産を管理し、ペットのために信託財産を使う役割を担います。つまり、世話をしてくれる人と考えましょう。

受託者には、親族や信頼できる第三者を選ぶのが一般的ですが、報酬の有無や責任の範囲も明確にしておく必要があります。

監督人の設置は任意ですが、トラブル防止や透明性確保のために設けるケースが一般的。

弁護士や専門家を選任するケースが多いですが、信頼できる第三者でも問題ありません。

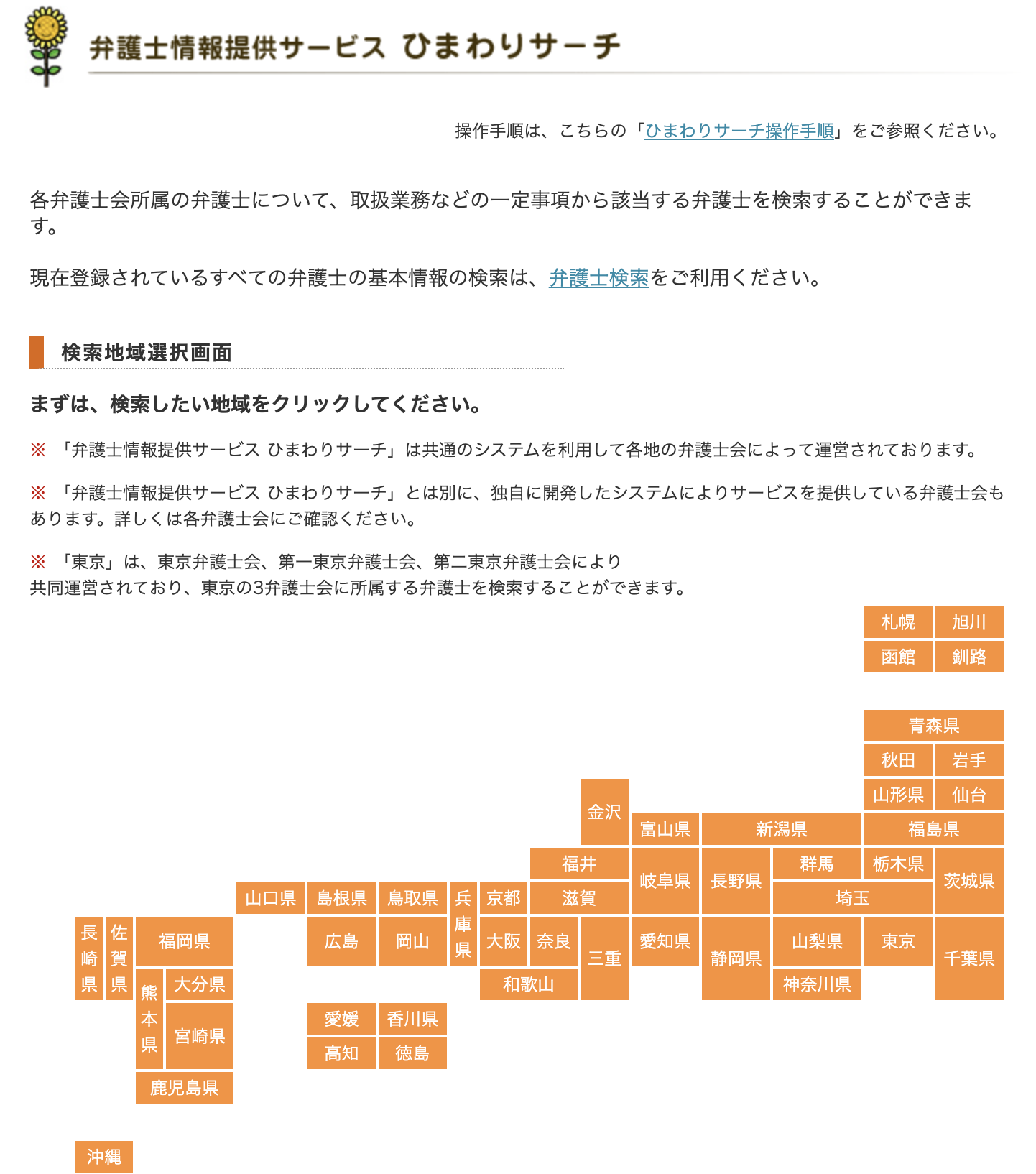

弁護士を探すなら、日本弁護士連合会のひまわりサーチを使うのがおすすめです。

出典:日本弁護士連合会

3.ペットの飼育方針を文書で遺す

次に、ペットの飼育方針を文書で残しておきましょう。

「何時にごはんをあげるか」「どのフードが適しているか」「動物病院はどこか」など、日常的なケアの詳細を明文化することで、引き継ぎがスムーズになります。

また、病気の既往歴やアレルギーの有無、普段の性格や苦手なことなども記載すると、受託者や後見人が適切に対応できるでしょう。

さらに、緊急時の連絡先や、希望するターミナルケア・火葬の方針などを添えるのも重要です

またそれらの書面の保管場所と写しの共有も忘れずに行いましょう。

4.行政書士などに依頼して信託契約を結ぶ

ペット信託を活用するには、行政書士に介入してもらい、信託契約を結ぶ必要があります。

これは行政書士事務所などに依頼すれば作成可能。

信託契約の書類作成には、3〜6万円の費用がかかります。また、どのような契約を結び、どういう世話をしたいのか、専門家に相談しながら作成を進めるのも大切。

なお、専門知識がないなかで、自力で信託契約にかかる契約書をまとめるのは困難です。かならず行政書士などに書類を組んでもらいましょう。

行政書士は、「行政書士検索サイト」を使うと簡単に見つけられます。

出典:行政書士検索サイト

ペット信託に関するよくある質問

本記事ではペット信託に関して解説しました。ここではよくある質問に回答します。

ペットに対して財産を遺すことは可能か? ペット信託に関するトラブルは? 合同会社(管理会社)の設立は必要か? 信託終了後はどうなる?

それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。

ペットに対して財産を遺すことは可能か?

ペットに対して財産を遺すことは、財産相続する意味であれば不可能です。

ペットは、飼い主にとっては大事な家族ですが、法的には動産もしくは飼い主の所有物として扱われます。

(出典:富山中央法律事務所)

財産を相続できるのは、血縁などでその権利を有する人間に限られるため、ペットに財産を相続させることはできません。

ペット信託に関するトラブルは?

ペット信託のトラブルとして、たとえば以下が挙げられます。

- 信託監督人を設置しておらず、不正に気が付かなかった

- 信託内容が曖昧で、解釈をめぐって言い争いになった

- ペットが思いのほか長寿で、信託財産が不足した

- 残余財産の配分をめぐり、相続における対立が生じた

ほとんどのトラブルは、明確な内容の契約書と信託監督人を設置しないことに起因します。それさえきちんとできていれば、多くのトラブルは防げるでしょう。

合同会社(管理会社)の設立は必要か?

ペット信託を活用する際、合同会社の設立は必須ではありません。

ペット信託に属する信託契約は個人間でも締結できるからです。

ただし、相続税を発生させない、相続財産として切り離したいといったねらいがある場合は、合同会社を設立するケースがあります。

税金の支払いや相続上の問題がある場合は、合同会社を設立するのがよいでしょう。

なお合同会社は、5万〜10万円ほどの費用で設立、登記することが可能です。

信託終了後はどうなる?

多くの場合、ペットの死亡を持って信託が終了するため、そのケースを仮定して解説します。

ペット信託に定められた終了条件を満たした場合、まずペットの世話をする義務が受託者から外されます。

仮に信託された財産が余っているなら、契約時に定められた「残余財産の引き継ぎ先」に振り分けられるしくみ。

仮に残余財産の引き継ぎ先が指定されていなければ、受託者に無条件に帰属する可能性もあります。

残余財産の使い道を決めている場合は、かならず信託契約に盛り込みましょう。

なお、ペットが複数いる場合は、最後の1頭が亡くなるまで信託は有効だとみなされます。

まとめ

本記事ではペット信託に関して解説しました。最後に重要なポイントをおさらいしましょう。

- ペット信託とは、ペットの飼育と財産を信頼できる人に託す契約制度

- 信託契約は法律に基づき、トラブルや財産の使い込みを防げる

- 監督人を設けることで契約履行をチェックできる

- 契約書は行政書士などに依頼して作成するのがポインんと

- 契約には費用がかかり、受託者選びに時間を要する

- 行政書士や弁護士と連携し、文書で飼育方針を遺すことが大切

- 信託が難しい場合は負担付贈与との併用も検討できる

ペットは法律上、財産相続の対象になりません。しかし、ペット信託によって間接的に守ることが可能です。

特に高齢者や単身者にとっては、信頼できる体制を整えることで安心してペットと暮らすことができます。制度を正しく理解し、自分とペットに合った方法を早めに検討しておきましょう。

関連記事