2025.09.30

飼い主が死亡した際のペット引き取り先と事前の準備について

- 「自分に万が一のことがあったら、ペットはどうなるのか」

- 「飼い主が亡くなったあとのペットの引き取り先はあるのか」

- 「ペットの引き取りに備えて何を準備すればよいのか」

飼い主が死亡した際、遺されたペットがいるなら、引き取り先を見つける必要があります。

今回は、飼い主死亡時のペットの引き取り先と、生前に準備すべき具体的な対策について詳しく解説します。

ペットと暮らしている方や、これからペットを迎える予定の方は、ぜひ参考にしてください。

もくじ

飼い主が死亡した場合のペットの引き取り先一覧

飼い主が亡くなった場合、ペットの引き取り先には複数の選択肢があります。

- 動物愛護団体|ペットを預かる・引き取る団体に引き取ってもらう

- ペット信託|飼育費用と信託財産を委ねて引き取ってもらう

- 動物愛護センター|行政窓口に相談して引取先を探る

- 家族・親族・友人|引き取りが可能であれば相談してみる

- 里親募集|SNSやホームページで里親を探す

- ペット引き取りサービス|民間業者に有償で引き取り依頼する

どの方法を選ぶかは、ペットの年齢や健康状態、経済的な余裕によって変わります。

それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。

動物愛護団体|ペットを預かる・引き取る団体に引き取ってもらう

動物愛護団体は、NPO法人や保護団体が運営する、ペットの引き取りなどを実施する事業体です。

数万円〜の引き取り費用や受入条件を満たせば、引き取ってもらうことが可能。

メリットとして、殺処分の心配がなく、新しい飼い主探しを積極的に実施してくれる点が挙げられます。

ただし、施設が満杯の場合は受け入れを断られる可能性があります。

事前相談が必須となるため、「地域名+動物愛護団体」で検索して、一度連絡してみましょう。

ペット信託|飼育費用と信託財産を委ねて引き取ってもらう

ペット信託は、信託法に基づいてペットの世話と資金管理を第三者に委託する法的制度です。

委託者(飼い主)、受託者(資金管理者)、受益者(実際の飼育者)、信託監督人の4者によって信託が形成され、飼い主の死亡後も法的に義務付けられたかたちで、ペットの面倒を見てもらえます。

初期費用は約50万円で、行政書士報酬や公正証書遺言作成費用などが含まれます。さらに、ペットの生涯飼育費用として平均200万円程度の信託財産が必要になるでしょう。

また、信託監督人を設ける場合は、月額1万~3万円の報酬も考慮する必要があります。

費用はかかりますが、法的に面倒を見てもらえるのは大きなメリットといえるでしょう。

動物愛護センター|行政窓口に相談して引取先を探る

また、動物愛護センターに相談する方法もあるでしょう。

動物愛護センターは、都道府県や市区町村など運営する公的施設です。

直接的なペット受け入れがなされるかはセンターしだいですが、少なくとも以下のサポートを受けられます。

- 地域の動物愛護団体の紹介

- 里親探しのアドバイス

- 譲渡マッチングサイトの案内

- 登録譲渡対象団体リストの提供

このサポートをもとに、引取先を探してみるのがよいでしょう。

家族・親族・友人|引き取りが可能であれば相談してみる

すでに当たっているかもしれませんが、家族や親族、友人に引き取ってもらう方法もあります。

身内であるため信用できる点、また基本的には引き取りに関する費用が発生しないのがメリット。ただし、一部だけでも飼育費用を譲り渡すなどすれば、引取先の負担も減らせるでしょう。

なお、法的に引き取りを裏付けたいのであれば負担付遺贈(ペットの世話を条件に財産を贈る方法)または負担付死因贈与契約の形式を取りましょう。

この点に関しては行政書士や弁護士に相談して、公正証書遺言を作成してもらう必要があります。

里親募集|SNSやホームページで里親を探す

また、SNSやホームページで里親を探す方法もあります。

拡散希望!大阪守口市で離婚により居場所がなくなる成猫がいます!一度捨てられ、里親さんが見つかったのに離婚によりまた居場所がありません!里親見つかるまで預かってくれるツテがある方いませんでしょうか!?

飼い主さんが精神的に限界にきています!#大阪 #猫 #里親 #守口市 pic.twitter.com/busZxRh4p7— mai (@mai127hogoneko1) June 3, 2019

無料で広範囲にて引取先を募集することが可能です。

SNSでは、X(旧Twitter)やInstagram、Facebookなどが役立つでしょう。

里親募集サイトでは、ペットのおうち、ジモティー、あたりが有力です。

実際に里親を見つけられた事例も多々あります。

ほかの方法で引取先を見つけられなかった場合は、ぜひSNSやホームページを活用しましょう。

ペット引き取りサービス|民間業者に有償で引き取り依頼する

民間業者が運営するペット引き取りサービスを利用する手段もあります。

高額な費用がかかりますが、確実にペットを引き取ってもらうことが可能。

金銭的な余裕がある場合は、有力な選択肢となるでしょう。

年間費用めやすは猫で30万〜50万円、犬で50万〜100万円ほど。またこれ以外にも入所金や保証金がかかる場合もあります。

一方、多くの方にとって大きな負担になる金額でもあることから、可能であればより費用がかかりにくい引取先を優先するのを推奨します。

【自身が飼い主の場合】死亡した際のペットの引き取りに対する準備

自身が死亡する際、ペットが行き先に困らないよう生前に具体的な準備をしておくことが大切です。以下、必要な準備を詳しく解説します。

- 具体的な引取先を用意しておく

- ペットのプロフィールを用意しておく

- 必要に応じて遺言書を遺す

- 引き取りに必要な費用を残しておく

これらの準備を整えておくことで、ペットの将来を確実に担保できます。それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。

具体的な引取先を用意しておく

まず、生前に引き取り先を確保するのが先決です。

先述のとおり、以下が引取先の候補になるでしょう。なお、ここでは費用などに鑑み、先述の引取先に優先順位をつけて示します。

- 家族・親族(特に若い世代)

- 親しい友人・知人

- 動物愛護団体

- ペット信託

- Web上での里親募集

- ペット引き取りサービス

基本的には家族や親族、友人に引き取ってもらうのがおすすめです。

また、動物愛護団体はペットの面倒に関しては精通しているので安心できるでしょう。

一方で、ペット信託や民間のサービスは、それ相応の費用がかかる点に注意してください。

ペットのプロフィールを用意しておく

引取先が困らないよう、あるいはペットが快く過ごせるよう、プロフィールをまとめておきましょう。

最低限、以下をまとめておく必要があります。

- 名前

- 犬種・猫種など

- 生年月日

- 体重

- マイクロチップ番号

合わせて、医療情報として、かかりつけ動物病院の連絡先やワクチン接種記録や既往歴なども記載しておくのがよいでしょう。

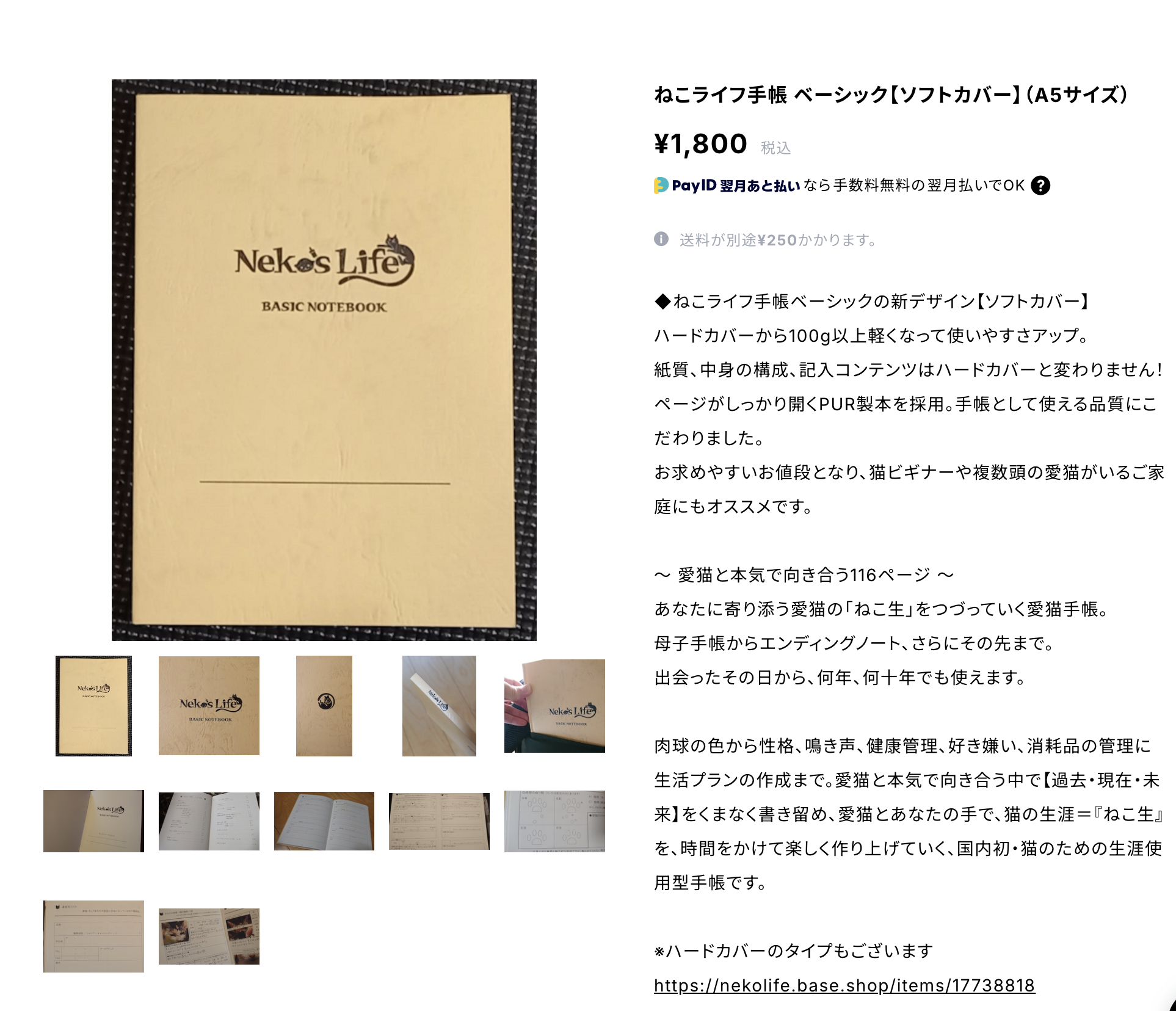

以下のように、猫の情報を詳細に記録できる手帳もあります。必要に応じて活用しましょう。

出典:ネコズライフ

また、好きな遊びやお気に入りの場所、苦手なことなど、ペットの好みも記載しておくとよいでしょう。新しい飼い主が、早期に信頼関係を築けるようになります。

必要に応じて遺言書を遺す

遺言書(公正証書遺言)の作成は、ペットの将来を守るうえで強力なツールとなります。最も確実な法的手段です。

遺言書に記載すべき内容は以下のとおりです。

- ペットの特定(名前、種類、マイクロチップ番号)

- 引き取り先の指定(氏名、住所)

- 引き取り条件として渡す財産額

- 具体的な飼育方法の指示

負担付遺贈を採る場合、ペットの世話を条件に財産を贈与する形式を取ります。なお、飼育者が義務を果たさない場合は相続人によって契約の履行を求めることが可能。

なお、自筆証書遺言も有効です。しかし公正証書遺言ではないのなら、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。

手続きが長引くと1ヶ月以上は引き取りを待たなければいけません。

したがって、公正証書遺言の作成を強く推奨します。

自筆遺言書を書く場合は、以下のような動画を参考に、正しい手順で作成しましょう。

引き取りに必要な費用を残しておく

ペットの将来および引取先のために、必要な費用を残しておきましょう。まず、引き取り費用が発生する(もしくは個人間でそれを契約した)場合は、それに相当する財産を残します。

もちろん、生前に渡しても問題ありません。

また、飼育費も用意する必要があるでしょう。

犬の年間費用は約30万~35万円、猫は約16万~18万円です。ペットの年齢と予測される寿命を踏まえて、必要額を算出しましょう。

【他者が死去した場合】死亡した際のペットに引取先を見つけるステップ

自身ではなく、家族や知人が亡くなり、ペットが残された場合の対応手順を解説します。以下のステップにしたがって、適切な引き取り先を見つけましょう。

- ペットの安全と健康を確保する

- 遺言書などの存在を確認する

- 遺言などを踏まえて引取先を探す

それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。

ペットの安全と健康を確保する

まずは、ペットの安全と健康の確保を優先しましょう。

飼い主の死亡発覚後、状況によってはペットは危険な状態に陥っているかもしれません。たとえば水やフードを長らく与えられていない、といったケースが考えられます。

以下のように、飼い主の孤独死によって生命の危機に瀕するケースも。

まずはペットをよく観察し、健康面で問題がないか確認しましょう。

また、飼い主が死亡したことで動揺している可能性もあります。精神的に安定できるよう、スキンシップを取るのも大切です。

ただし、死亡前にすでに誰かが面倒を見られる状態であったなら、安全と健康に関しては大きな問題はないでしょう。

遺言書などの存在を確認する

また、遺言書などの存在もきちんと確認しておきましょう。エンディングノートや日記帳などもチェックします。

これらには「ペットを誰に託すか」「飼育費用の負担方法」などが記されているケースがあります。

特に公正証書遺言書は、法的な効力を持つため、まずはその内容を尊重しなければいけません。また、財産分与に関しても言及があるかもしれません。

したがって、遺言書などが残されていないかきちんと確認するのが大切です。

遺言などを踏まえて引取先を探す

遺言書やエンディングノートの内容が確認できたら、それを基に具体的な引き取り先を検討しましょう。

すでに故人が家族や知人を指名している場合は、その意思を尊重し、対象者と協議したうえで引き渡しを進めます。

もし遺言に加えてペットの飼育費用や医療費の負担方法が記されていれば、その資金を活用して安心して世話ができる環境を整えられるでしょう。

一方で、引き取り希望者がいない、または合意が得られない場合には、動物愛護団体をはじめとした引き取り先を検討しましょう。

その際も、ペットの性格や健康状態に合った環境を重視して、もっとも快く過ごせる引き取り先を見つけるのが大切です。

飼い主の死亡後のペットの引き取りに関するよくある質問

本記事では飼い主の死亡後のペットの引き取りに関して解説しました。ここではよくある質問に回答します。

- 保健所で引き取ってもらうことは可能?

- 猫は飼い主の死を理解する?

- 猫を引き取る際どれくらいの飼育費用がかかる?

- ペットは遺産の扱いになる?

それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。

保健所で引き取ってもらうことは可能?

保健所での引き取りはほぼ不可能です。またペットの将来を守る観点から、引き取り先として検討しないのを強く推奨します。

2013年の動物愛護管理法改正により、保健所および動物愛護センターは飼い主からのペット引き取りを拒否できるようになりました。

改正に対してほとんどの保健所が同調し、引き取りを認めないケースが大半を占めます。

万が一引き取られた場合でも、わずかな期間で引き取り先が見つかったまれなケースをのぞき、ガスによる殺処分が実施されます。

このような事態にならないよう、全力を挙げて引き取りを探す、生前に用意しておくといった対応を取りましょう。

猫は飼い主の死を理解する?

猫は死の概念そのものは理解しません。とはいえ、飼い主の不在と環境の変化には顕著な反応を示します。

たとえば食欲を失ったり、よく鳴くようになったりします。さらには飼い主と別れて、平時から元気をなくしてしまうことも。

ほとんどの猫はしばらくすれば正常な行動パターンに戻りますが、個体差が大きく、社交的な猫ほど強い反応を示す傾向があります。

引き取り先では、このような猫の反応を理解し、できるだけストレスを感じないように配慮するのが大切だといえるでしょう。

猫を引き取る際どれくらいの飼育費用がかかる?

猫の年間飼育費用は12万~18万円と言われています。生涯費用で考えると約160万~300万円となるでしょう。

年間費用の内訳は、食費とおやつが5万~6万4,000円、日用品が1万3,000~2万円程度。これに医療費や予防費、美容費など加算されると、上記の金額のようになります。

ただし、上記以外の費用がかかることも想定しておきましょう。たとえば猫が住んでいることで、エアコンの使用の必要性が高まり、光熱費が高騰するケースも。

また、脱走防止用の柵を用意する、フォトアルバムを作成する、猫が汚損したものを買い直すなど、あらゆる形での支出が想定されます。

したがって、飼育費用に関しては十分な余裕を持つことを推奨します。

ペットは遺産の扱いになる?

ペットは遺産として扱われます。

日本ではペットは「動産」として認められ、ゆえに相続することがあります。

なお、ペット自身が財産を相続することはできません。ペットには財産分与を受ける権利が与えられていないからです。

すなわち、遺言で言及されがちな「愛猫に1,000万円を遺す」といったことは法的に無効となります。

まとめ:飼い主が死去する前に引取先を見つけるのがポイント

本記事では、飼い主死亡時のペットの引き取りについて解説しました。最後に重要なポイントをおさらいしておきましょう。

- 猫の引き取り先は、家族・親族・友人などが第一優先

- それ以外では、動物愛護団体や里親募集などが有効

- ペット信託なども必要に応じて活用

- 自身がなくなる前に、引き取り先を用意しておくのが大切

- 公正証書遺言書などもきちんと用意する

- 基本的にペットは遺産なので、遺産相続に関する書類もきちんと作成

- 引き取り先を探す場合は、公正証書遺言書などがあればそれを尊重する

飼い主死亡時のペット引き取りは、法的な準備と複数の選択肢の確保により、ペットの将来を守れます。ぜひ本記事を参考に、大切なペットのための具体的な準備を今すぐ始めてみてください。

関連記事