2025.06.30

妊婦期は要注意!猫から感染する「トキソプラズマ」とは

- 「妊娠中は、猫由来の感染症にかかる可能性があるのか?」

- 「トキソプラズマ症とはどのような感染症か?」

- 「どうすれば、感染症を予防できるのか?」

このような疑問を持っている人は多いのではないでしょうか?

妊娠中は、猫由来の感染症にかかる可能性が高まります。なかでもトキソプラズマ症の感染例は多く、十分に注意が必要です。

本記事では特にトキソプラズマ症の感染を防ぐため、その概要や予防方法などを解説するので参考にしてください。

もくじ

妊婦期に注意すべき猫の「トキソプラズマ症」の概要

まずは、トキソプラズマ症に関して理解しましょう。

- トキソプラズマ症の具体的な症状

- トキソプラズマ症の感染経路

- 感染時の胎児への影響

- トキソプラズマ症発症時の予後

症状や感染経路を理解すれば、対策も立てやすくなります。

それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。

トキソプラズマ症の概要と具体的な症状

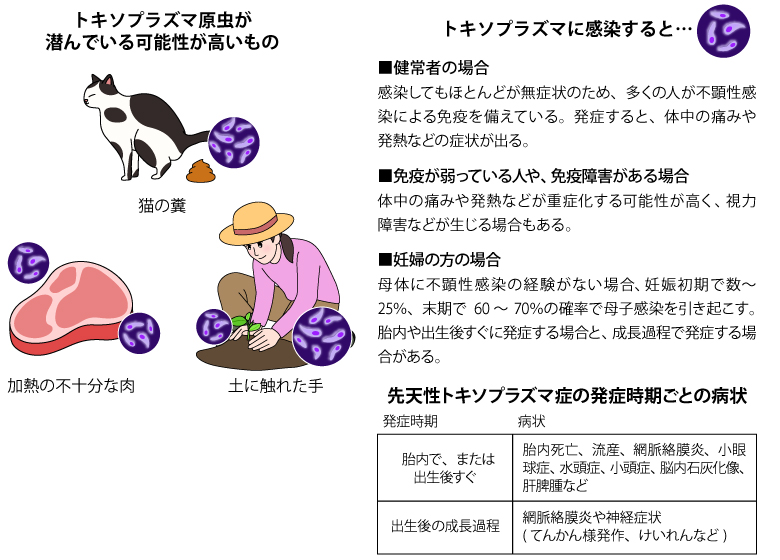

トキソプラズマ症は、猫の糞などに付着するオーシスト(原因虫の卵)が、何らかの形で体内に侵入し、寄生されることで発症する感染症です。

(出典:社会福祉法人 恩賜財団済生会)

トキソプラズマ症の具体的な症状として以下が挙げられます。

- 微熱、もしくはそれよりもやや高い熱

- リンパの腫れや熱感

- 倦怠感

- 頭痛

- 若干の筋肉痛

- ごくまれに目や神経における合併症

また、健康状態がよければ無症状で済むケースもあります。何らかの症状があっても、風邪と同程度にとどまることが多いです。

一方で重篤な症状があった場合、目や神経に関する重大な合併症を発症することも。また胎児にも発育にも影響しうるため、感染を予防するのが大切です。

そのうえ妊婦の場合は重篤化のリスクが高まるとされるため、より一層の注意が求められます。

トキソプラズマ症の感染経路

トキソプラズマ症の感染経路として以下が挙げられます。

- 猫の糞に対する接触

- 加熱がきちんとなされていない肉類の摂取

- 洗浄がきちんとなされていない野菜類の摂取

- 土に触れた手を通して経口感染

つまり、猫の糞、もしくはそれが接触した何かに触れることで、経口感染します。

また猫に限らず、肉類や野菜類、土などをとおして発症するケースも少なくありません。

オーシストが付着しているのが糞である以上、根本的に感染リスクを取り除くのは不可能です。したがってオーシストに触れたとしても、それを経口しないようにする工夫が必要です。

感染時の胎児への影響

トキソプラズマ症は、胎児に影響することで知られています。

影響が顕著に出た場合、先天性トキソプラズマ症を発症します。

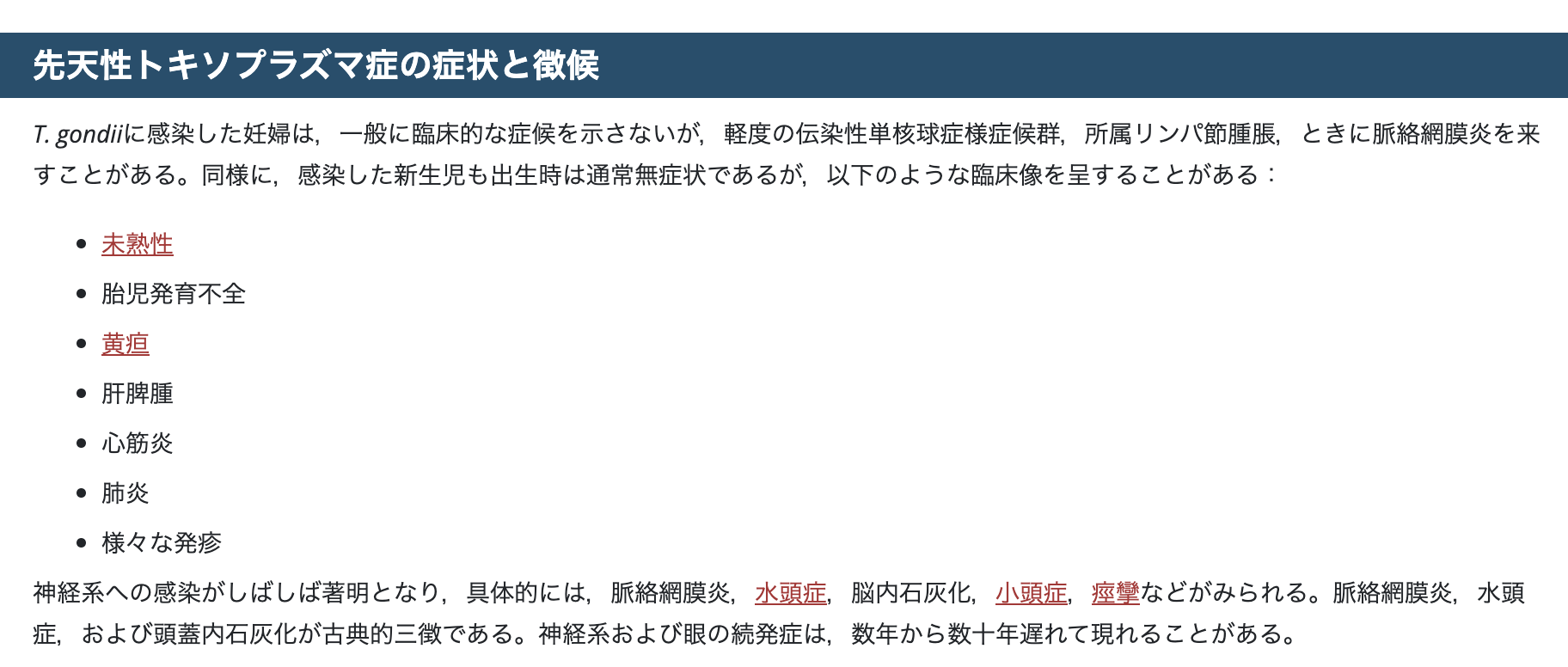

MSDによれば、その症状は以下のとおり。

(出典:MSDマニュアル)

通常は無症状であるとされますが、体が正しく発達しない、肺炎を患うなどのリスクがあります。

さらには、水頭症や脳内石灰化などの非常に危険な疾病を発症する可能性も否定できません。

したがって妊娠時は、胎児を守るために徹底してトキソプラズマ症の発症を避ける必要があります。

一方で、母子感染は確認されていないため、これを心配する必要はありません。

トキソプラズマ症発症時の予後

トキソプラズマ症の予後はほとんどの場合で良好です。無症状であるケースも少なくありません。

しかし妊娠中に関しては、母子に大きな悪影響をもたらします。

特に胎児に対して重大な疾患をもたらす可能性があります。その点を踏まえれば、予後が良好だとしても安心できません。

トキソプラズマ症の予後にかかわらず、徹底的に感染を防止する必要があります。

妊婦期に注意すべき猫の「トキソプラズマ症」の予防方法

トキソプラズマ症の胎児への影響の大きさを考えれば、きちんと予防するのが大切です。

- 感染歴を調べておく

- 完全室内飼育をおこなう

- トイレ掃除を家族の誰かに任せる

- 手洗いとうがいを徹底する

- 食材は洗浄や加熱を徹底する

- ガーデニングなどは避ける

まずは猫の感染歴を調べましょう。感染歴が「存在する」なら、トキソプラズマ症の母子の感染はほぼないと判断できます。

感染リスクがある場合は、完全室内飼育などをおこなうなどの予防が必要です。

それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。

感染歴を調べておく

まず、猫にトキソプラズマ症の感染歴があるか確認しましょう。

動物病院で外注検査を受ければ、感染したことがあるか確認できます。

検査には5,000〜10,000円ほどかかります。

ただ、特殊な検査であるため、事前に実施しているかどうか確認しておきましょう。

感染歴があれば、トキソプラズマ症の感染リスクはほぼありません。

妊娠初期にはかならず外注検査を受け、リスクの有無を確認しましょう。

完全室内飼育をおこなう

以下、外注検査を受けても感染歴が確認できず、感染リスクがあった場合を想定して記載します。

トキソプラズマ症を防ぐため、基本的に完全室内飼育を心がけましょう。

完全室内飼育とは、猫を生涯にわたって家の中だけで飼う方針を示します。

猫がトキソプラズマ症に感染するリスクを大きく落とせるため、母子への影響も避けられます。

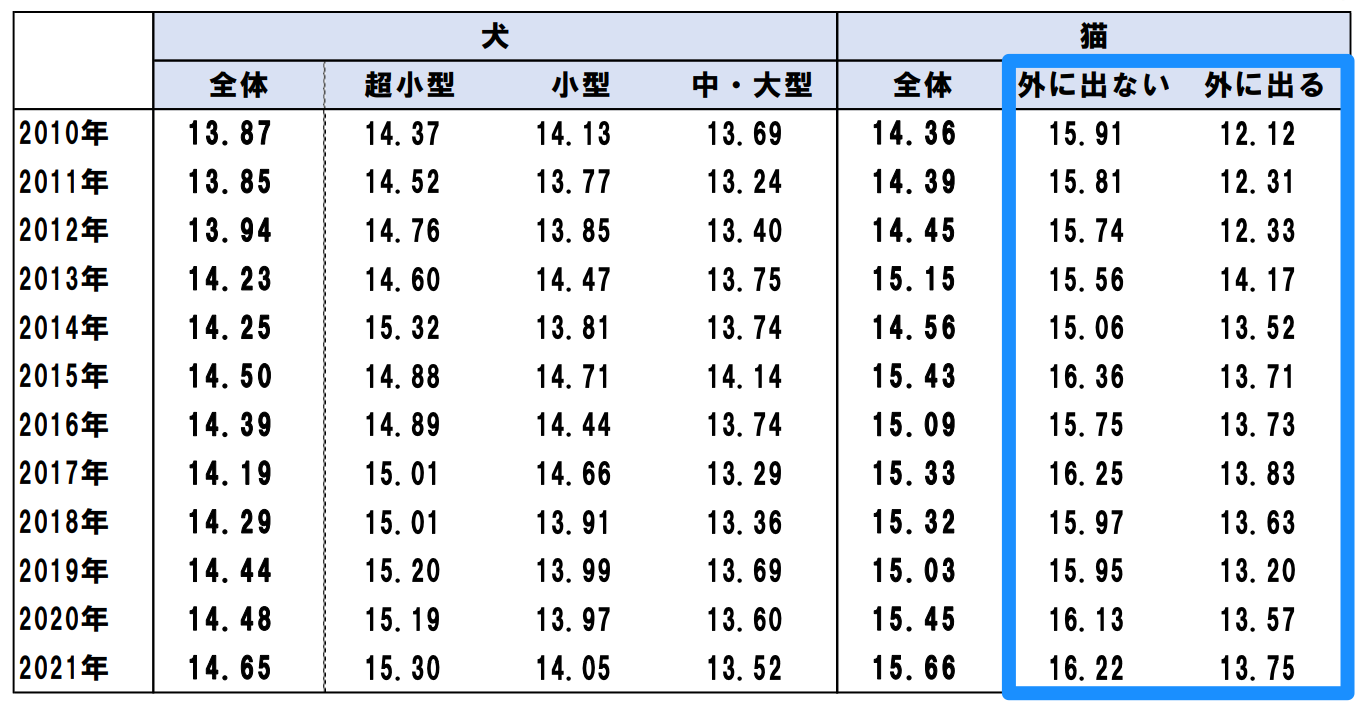

なお一般社団法人ペットフード協会によれば、完全室内飼育をすると、そうでないケースと比較して寿命が2〜3年ほど伸びるようす。

(引用:一般社団法人ペットフード協会)

これを機に完全室内飼育を徹底するのもよいでしょう。

猫のトイレ掃除を家族の誰かに任せる

トイレ掃除をする際は、家族の誰かに任せましょう。

トキソプラズマ症は猫の糞との接触が主な感染経路です。

妊娠期に猫のトイレを掃除するのは危険であるため、家族の誰かに任せる必要があります。

どうしても掃除する必要がある場合は、マスクやゴム手袋などを装着しておこない、手洗いとうがいを実施しましょう。

また、自動清掃機能を持つトイレを導入し、清掃の手間を省くのも有効です。

手洗いとうがいを徹底する

基本的なことですが、手洗いとうがいはトキソプラズマ症の予防にあたり効果的です。

妊娠しているなかでも、猫と遊んだり、触れ合ったりすることはあります。

もちろん感染のリスクがあるので、そうした場合はかならず手洗いとうがいを徹底しましょう。

猫の体にオーシストがついているわけではありません。ただ、念のために予防行動として日常に取り入れるのが大切です。

食材は洗浄や加熱を徹底する

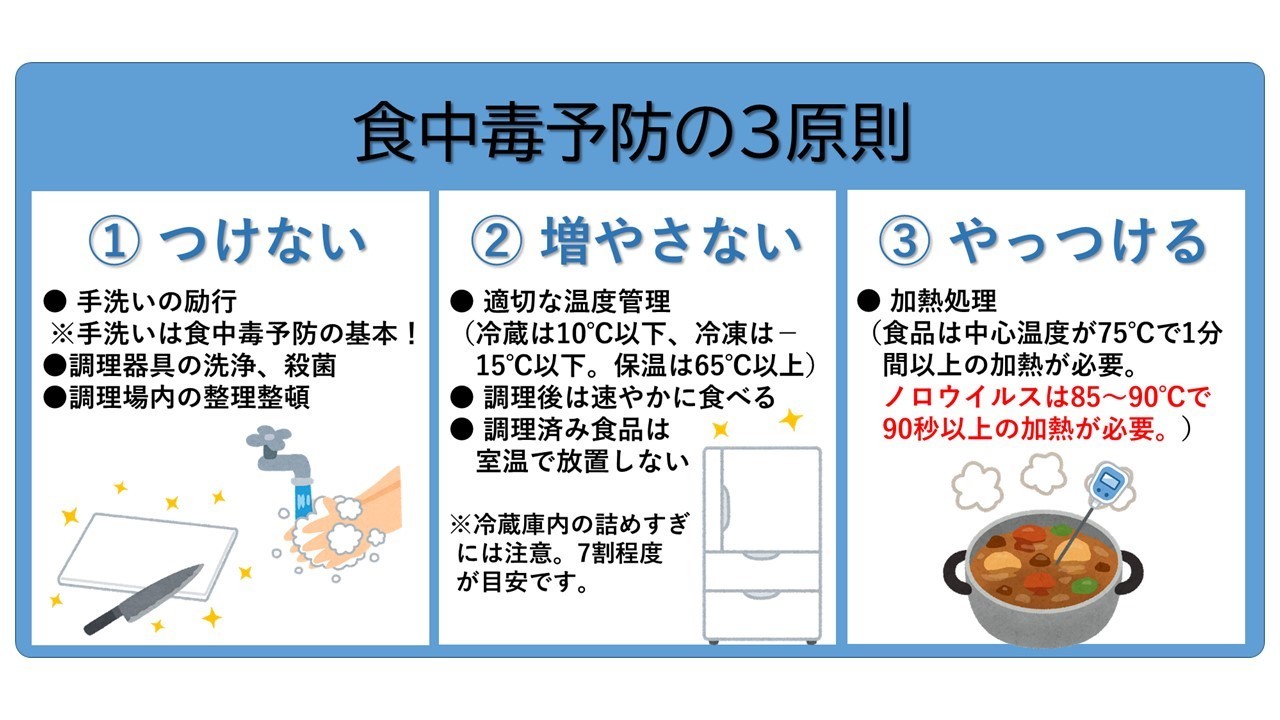

猫と直接の関係はありませんが、普段口にする食材は、洗浄や加熱を徹底し、感染を予防しましょう。

トキソプラズマ症は、生肉や生野菜にも付着しています。

しっかりと洗って、完全に火を通してから食べるようにしましょう。特に土がついている野菜や果物は丹念に洗うようにします。

また、生ハムやユッケなど、火を通さない料理は食べないようにしましょう。

トキソプラズマ症の予防には、一般的な食中毒予防の原則を守るのも大切です。

(出典:大阪市)

このような点も意識しながら、感染を防止しましょう。

ガーデニングなどは避ける

ガーデニングをはじめとした土に触る行為は、少なくとも妊娠時は避けましょう。

ここには野良猫の糞を通じて、オーシストが散乱している場合があります。

少なくとも妊娠初期はガーデニングや家庭菜園をしないようにしましょう。

どうしても実施する必要があるなら、マスクとゴム手袋を着用します。

また、作業後はしっかりと手洗いするようにしましょう。

出産後の母子が猫と一緒に暮らす際の注意点

乳児がトキソプラズマ症に感染するケースはほとんどありません。無事出産に至った段階で、感染の脅威は去ったといえます。

しかし、出産後に母子と猫が安全かつ健康に暮らすうえでいくつかの注意点があります。

- 衛生管理を徹底しておこなう

- 猫がストレスを感じないように工夫する

- 哺乳・寝具スペースに猫を近づけない

- 猫にも愛情を与えるよう心がける

それぞれをできる範囲で実施しましょう。

衛生管理を徹底しておこなう

赤ちゃんが小さい間は、特に衛生管理を徹底しておこなうのが大切です。

猫の毛やトイレ周りの雑菌などに負けやすく、感染症になりやすいからです。

- トイレの掃除は毎日おこない、匂いや雑菌の発生を防ぐ

- 掃除機やコロコロで毛をこまめに除去し、清潔な環境を保つ

- 猫との触れ合いが終わったあとは洗浄などを徹底する

過度に神経質になる必要はありません。しかし、日々の衛生意識を高く保つことで、乳児の健康状態を良好に保てます。

トイレに関しては、自動洗浄機能がついたものがあると便利です。また、お掃除ロボットなどがあると、衛生管理の負担が大きく軽減されます。

猫がストレスを感じないように工夫する

赤ちゃんと猫、双方がストレスを感じないように工夫しましょう。

赤ちゃんの泣き声や、夜間の授乳などは、猫にとって大きなストレスになります。

以下のように工夫するのがよいでしょう。

- 猫がひとりになれるスペースや寝床を確保する

- 乳児との接触を強制せず、猫のペースにゆだねる

- 猫にストレス解消のためのおもちゃなどを与える

また、赤ちゃんの生活に合わせて猫のルーティンが崩れないよう、食事や遊びの時間をできるだけ一定に保つといった取り組みも有効です。

赤ちゃんと猫のようすを見ながら、ストレスを感じないように、できる限り配慮しましょう。

哺乳・寝具スペースに猫を近づけない

哺乳や寝具を配置するスペースには、猫を近づけないようにしましょう。

これも、主に赤ちゃんの感染症などを防ぐうえで重要です。

ベビーベッドや授乳スペースには蚊帳をかけるなどして、猫が入ってこれないようにしましょう。最初からカバーがついているベビーベッドがあれば便利です。

また、寝具には猫が上がらないよう、ドアや柵で区切るのが大切です。

(出典:Amazon)

猫が汚いわけではありませんが、赤ちゃんにとっては些細な汚れや雑菌も大きなリスクです。

きちんと哺乳・寝具スペースを隔離し、猫と赤ちゃん両方の安全を守りましょう。

猫にも愛情を与えるよう心がける

赤ちゃんの面倒を見て愛情を与えるのは大切ですが、猫の妬みを買わないようにしましょう。

出産直後は、どうしても赤ちゃんが世話や注目の対象になりがちです。

もちろん、生まれたばかりの赤ちゃんの面倒を見るのは大切ですが、そうすると猫が「自分は大切にしてもらえていない」と感じてしまいます。

この妬みがこじれると、今後の信頼関係に影響するかもしれません。

赤ちゃんの面倒を見ながらも、猫と遊んだり、名前を呼んだり、可愛がったりするのがよいでしょう。

猫が甘えてきたときも、可能な範囲で相手をしてやりたいところです。

猫と妊婦期に関するよくある質問

この記事では、猫と妊婦期の関係に関して解説しました。ここではよくある質問に回答します。

- 妊娠中に猫のいる家に行くのはNGか?

- 妊娠初期には猫が寄ってくる?

- 猫は赤ちゃんを噛み付くなどする?

それぞれ詳しく解説するので参考にしてください。

妊娠中に猫のいる家に行くのはNGか?

妊娠中に猫のいる家に行くこと自体は問題ありません。

ただし、トキソプラズマ症の感染リスクは以前として存在するため、予防が必要です。

猫に触ったあとは手洗いうがいをする、スキンシップをほどほどにするなどしましょう。

その点を意識しておけば、妊娠中に猫のいる家に行くことは問題ありません。

妊娠初期には猫が寄ってくる?

寄ってくると述べる人は一定数います。

最近日に日に大きくなってる気がする

あと、妊娠してからやたら猫たちが寄ってくる— 微熱🌈 (@binetsu_hanabi) November 5, 2019

また、猫は飼い主の体調の変化を感じ取り、具合が悪ければ寄ってきて一緒にいようとすることもあります。

したがって、妊娠初期に猫が寄ってくる傾向はあるでしょう。

一方で妊娠が発覚して自宅で過ごすことが増えたため、必然的に「猫が寄ってくる」場面が増加した、とも考えられます。

いずれにせよ悪意があって寄ってくるわけではないので、仲良くしましょう。

一方で先述のトキソプラズマ症に感染するのを避けるため、最低限の予防策を講じる必要はあります。

猫は赤ちゃんを噛み付くなどする?

猫が赤ちゃんに噛み付くことは、あまりありません。

猫は本能的に「乳児は守るべきものである」と理解しています。したがって敵対視したり、攻撃したりするケースはあまり見られません。

むしろ、泣いていたらようすを見にきたり、遊び相手になったりするなど、親代わりのような行動を見せるケースが多いです。

一方で遊びで噛み付いたり、引っ掻いたりすることはあるでしょう。

まとめ:妊婦期には猫とのコミュニケーションに注意

本記事では妊婦期の猫との過ごし方に関して解説しました。最後に重要なポイントをおさらいしましょう。

- 妊婦期はトキソプラズマ症感染が心配される

- さらに胎児が先天性トキソプラズマ症を発症するのはさらに大きなリスク

- 感染経路は主に猫の排泄物

- 予防するためには、まず感染歴を調べる

- 過去に感染歴が「ある」なら、この先感染のリスクは「ない」

- 完全室内飼育や手洗いうがいなどで感染をブロック

- 出産後も、母子と猫が健康であるように工夫する

トキソプラズマ症は、知名度はさほど高くないものの、胎児に対する影響が甚大な感染症です。

先天的な病気を抱えてしまうのは、非常に大きな問題といえるでしょう。なかには脳内の石灰化や水頭症など、出産の成否や今後の生活すらおびやかす重篤な障害にも発展しえます。

このような影響が出ないよう、徹底してトキソプラズマ症を予防するようにしましょう。

関連記事